【

儀表網 研發快訊】近日,南方科技大學海洋科學與工程系李瑩副教授課題組在地球環境科學領域期刊 Environmental Science & Technology 以 Supplementary Journal Cover 形式發表了題為“Advancing Carbonaceous Aerosol Remote Sensing Across Asia-Oceania: Insights from Geostationary Satellite Retrievals”的文章,該研究首次實現了大范圍碳質

氣溶膠濃度的小時級、高分辨率動態監測,為碳質氣溶膠的傳輸、溯源和成因研究提供了重要的技術與數據支撐。

碳質氣溶膠(如黑碳、有機碳)是細顆粒物PM?.?的關鍵組分,不僅威脅區域空氣質量與公眾健康,同時,其獨特的光吸收特性使其氣候效應不同于通常起冷卻作用的光散射型氣溶膠,而是成為一種類似溫室氣體的“溫室顆粒物”, 通過吸收太陽輻射產生增溫效應,進一步加劇全球氣候變化。然而,傳統地面站點觀測難以捕捉其在大范圍內的時空動態,已有衛星遙感技術也長期面臨碳質氣溶膠組分難以量化反演的挑戰。

李瑩副教授團隊創新性地利用覆蓋亞洲-大洋洲區域的靜止氣象衛星“向日葵8號”(Himawari-8)的高頻觀測數據,開發了一種基于臨界反射率的新型算法,成功實現了對大范圍碳質氣溶膠濃度的小時級、高分辨率動態監測。相較于每日僅過境一兩次的極軌衛星,靜止衛星能對同一區域進行持續“凝視”,以前所未有的時間精度,追蹤碳質氣溶膠從日到夜的傳輸和演變過程。

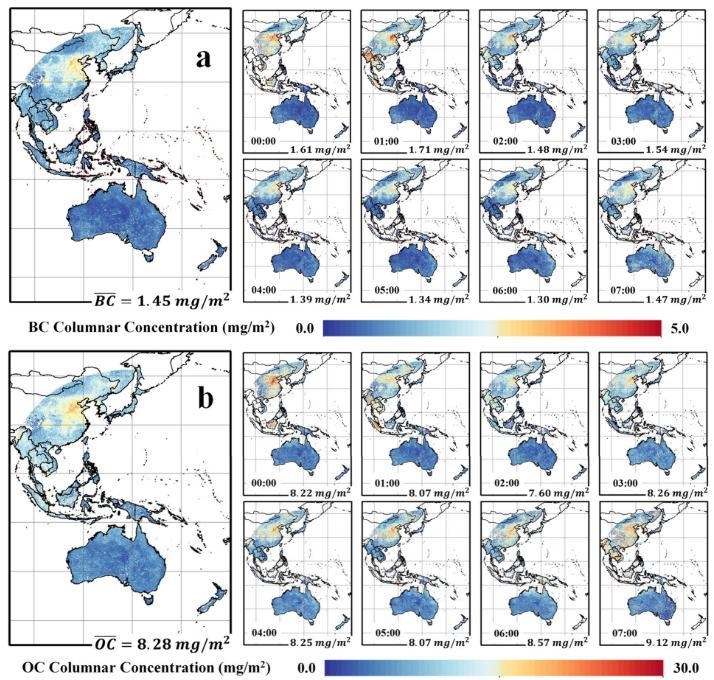

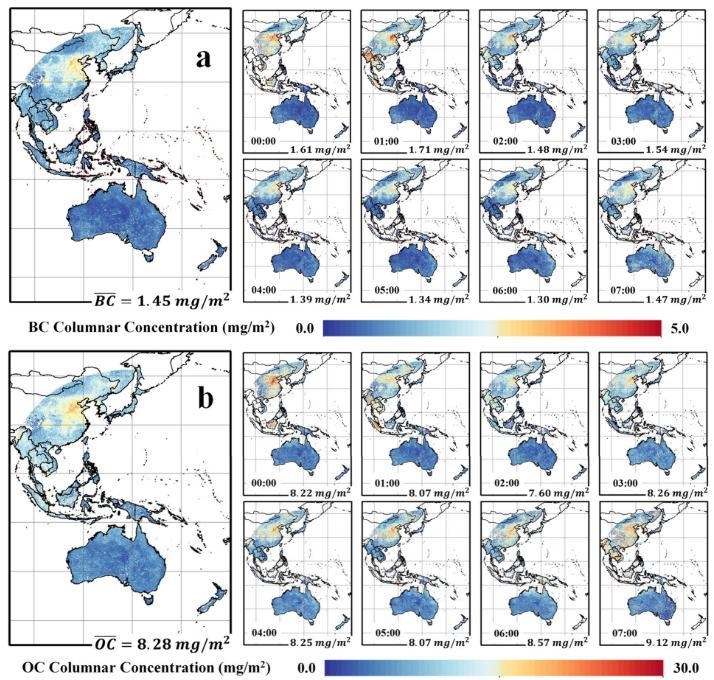

圖1 2018年平均及逐小時含碳氣溶膠反演結果,(a)為BC、(b)為OC的空間格局

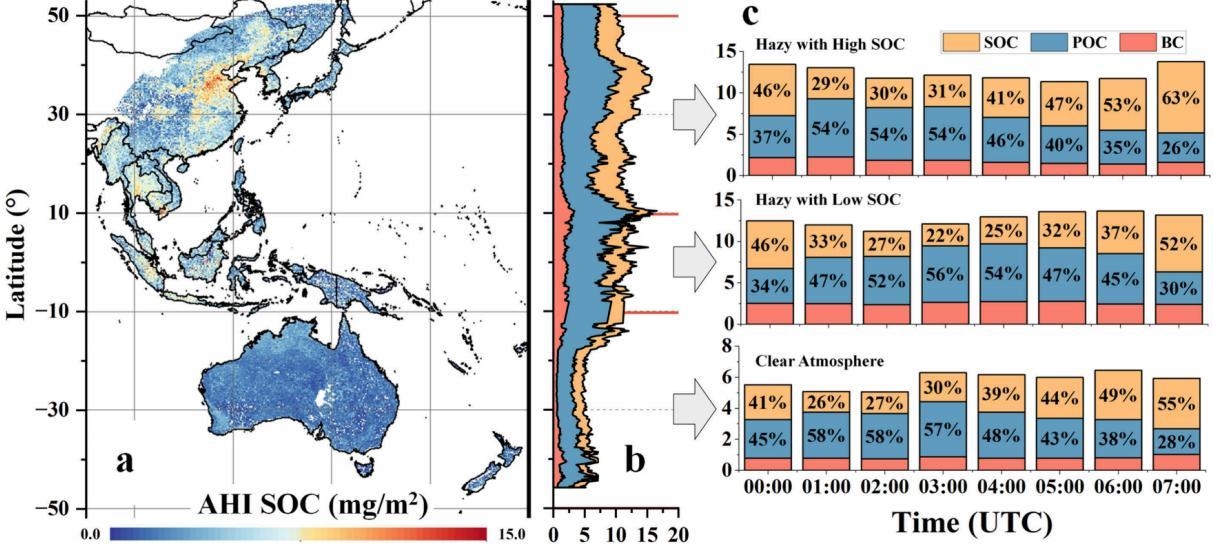

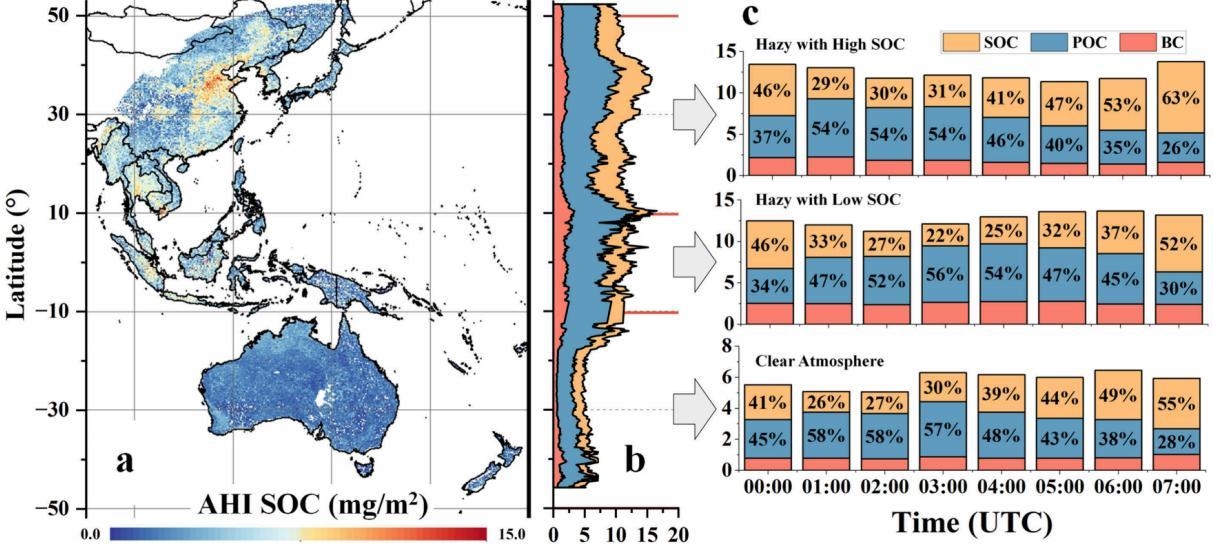

該研究首次在亞洲-大洋洲尺度上實現了對碳質氣溶膠的逐小時遙感定量反演,清晰揭示了其日變化規律和對人類活動(如早高峰排放)的快速響應。基于高分辨率衛星數據與創新算法,研究不僅實現了對黑碳(BC)、有機碳(OC)等組分的精確量化反演,更首次實現了基于衛星遙感對二次有機碳(SOC)的有效評估,從而能更精準地識別城市群、野火等不同排放源的貢獻,并追蹤污染物的跨境傳輸路徑。

該研究有效彌補了地面站點稀疏區域的監測空白,突破了傳統遙感技術在對碳質氣溶膠,特別是其關鍵組分進行精確反演算法上的瓶頸,為區域大氣環境評估提供了連續、高精度的數據集。研究所獲得的精細化碳質氣溶膠時空分布信息,為精準溯源大氣污染物、科學評估區域污染防治措施效果以及更準確地評估氣溶膠的氣候效應提供了關鍵的技術與數據支撐。

圖2 (a)為 2018年二次有機氣溶膠(SOC)反演結果;(b)為 2018年碳質氣溶膠濃度(BC、POC和SOC)的緯向變化;(c)為高中低SOC緯度區BC、POC和SOC含量占總碳濃度的比例的小時變化

論文第一作者為海洋科學與工程系副研究員包方聞博士,李瑩為論文的通訊作者,南科大為論文第一單位。該研究得到了國家自然科學基金、廣東省重點領域研發計劃、深圳市科技計劃等項目的支持。

所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。