【

儀表網 研發快訊】近日,廈門大學柔性電子(未來技術)研究院謝瑞杰助理教授聯合中國科學院劉志遠研究員團隊、徐天添研究員團隊及東華大學嚴威教授團隊在動態神經蠕蟲電極研究中取得重大進展,相關成果以“A movable long-term implantable soft microfibre for dynamic bioelectronics”為題發表在Nature期刊上。

神經電極作為連接生物神經系統與外部電子器件的關鍵界面,在腦機接口、神經調控及智能人機交互等領域展現出重要的應用價值。植入式神經電極能夠實現對肌電、腦電等生物電信號的高精度三維時空檢測,為神經信息解碼提供了更豐富的信號來源。然而,該類電極在實際應用中仍面臨兩大關鍵挑戰。一是長期植入的穩定性問題,現有電極在植入過程對組織損傷較大。電極植入后,其與組織較大的機械性能差異,會持續引發免疫排異反應,從而在電極周圍形成纖維包裹層,降低電極的監測性能。其次,植入后電極的位置調控面臨技術瓶頸。現有技術中,電極位置調整往往需要通過二次手術實現,這不僅增加了手術風險,還會造成額外的組織創傷,需要尋求新的微創調整策略。

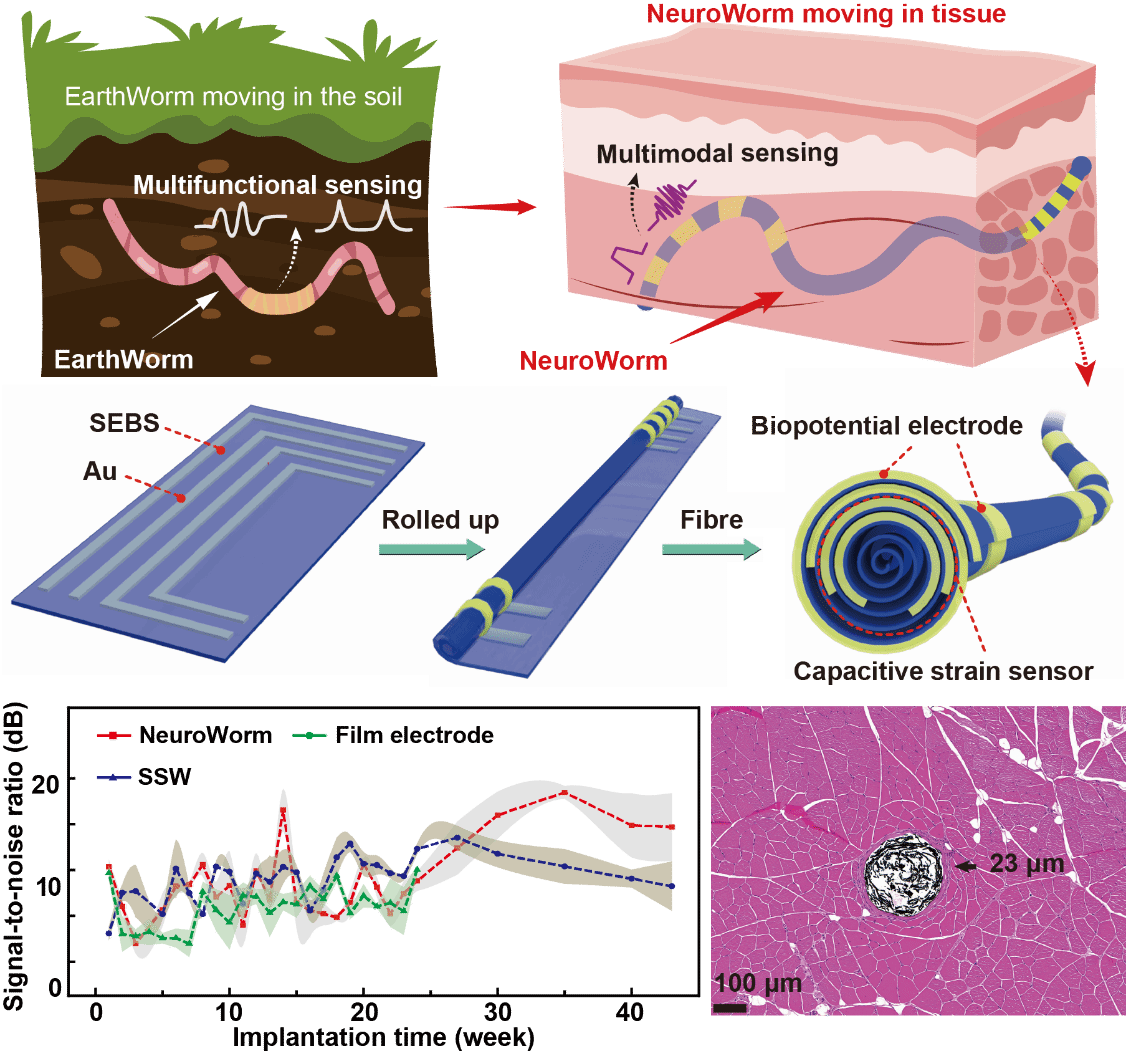

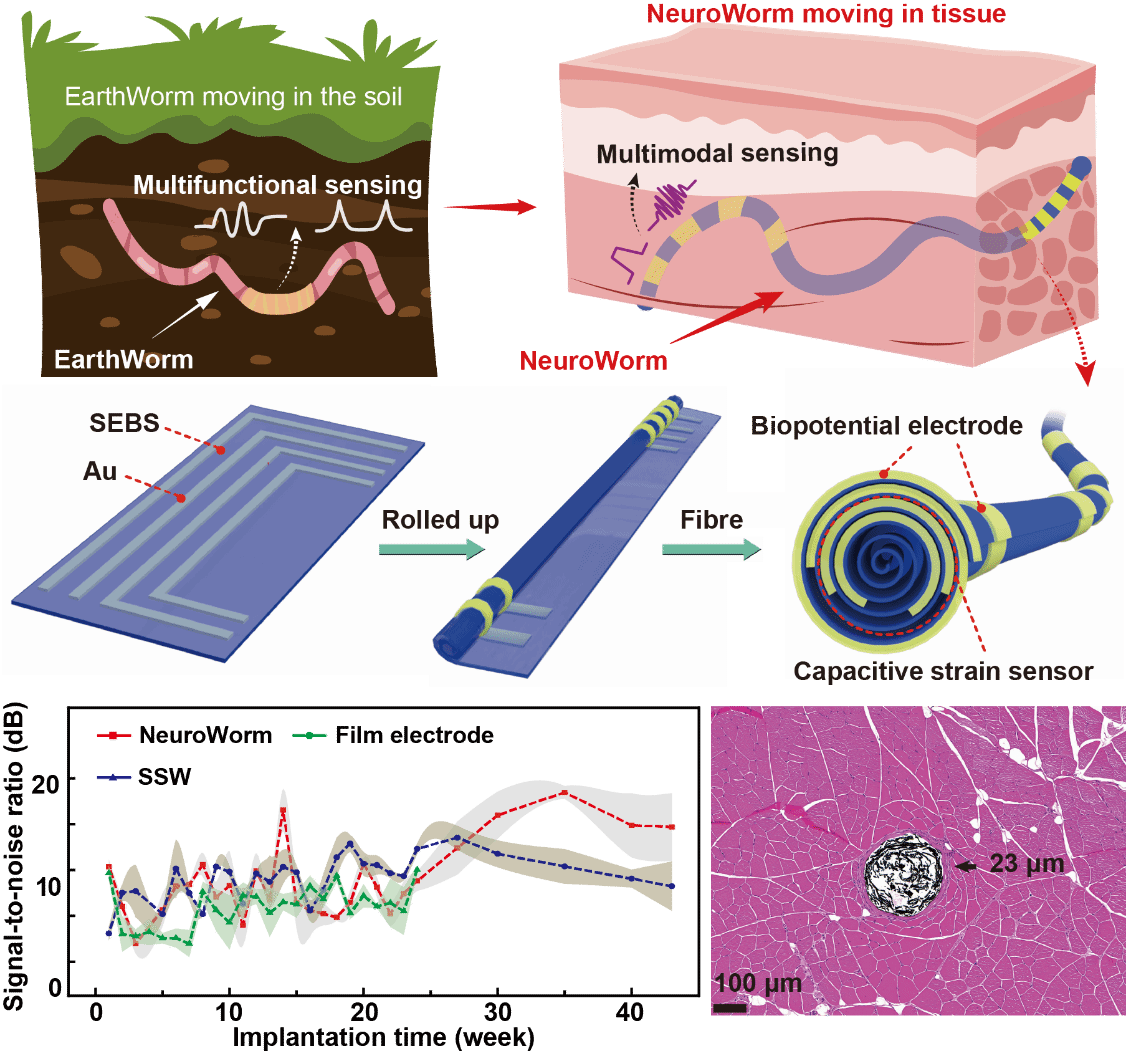

神經蠕蟲電極的制備策略及長期植入穩定性能

針對上述問題,研究團隊首先提出了微創植入式神經蠕蟲電極的制備策略。通過對厚度為百納米的薄膜電極導電圖案設計為“C”及“L”形,之后將其卷曲得到纖維器件,在此過程中,“C”形圖案在纖維上形成電生理傳感位點及連接位點,相鄰的“L”形圖案部分重疊形成電容型應力

傳感器。采用此策略,研究團隊在一根纖維上實現了60通道電極的集成。所制備纖維器件可以縫合進肌肉實現微創植入,植入創口僅為200微米,并在43周內實現肌電信號的高質量穩定監測。植入57周后,其表面膠原纖維包裹層厚度小于23微米,表現出優異的穩定性與生物兼容性。

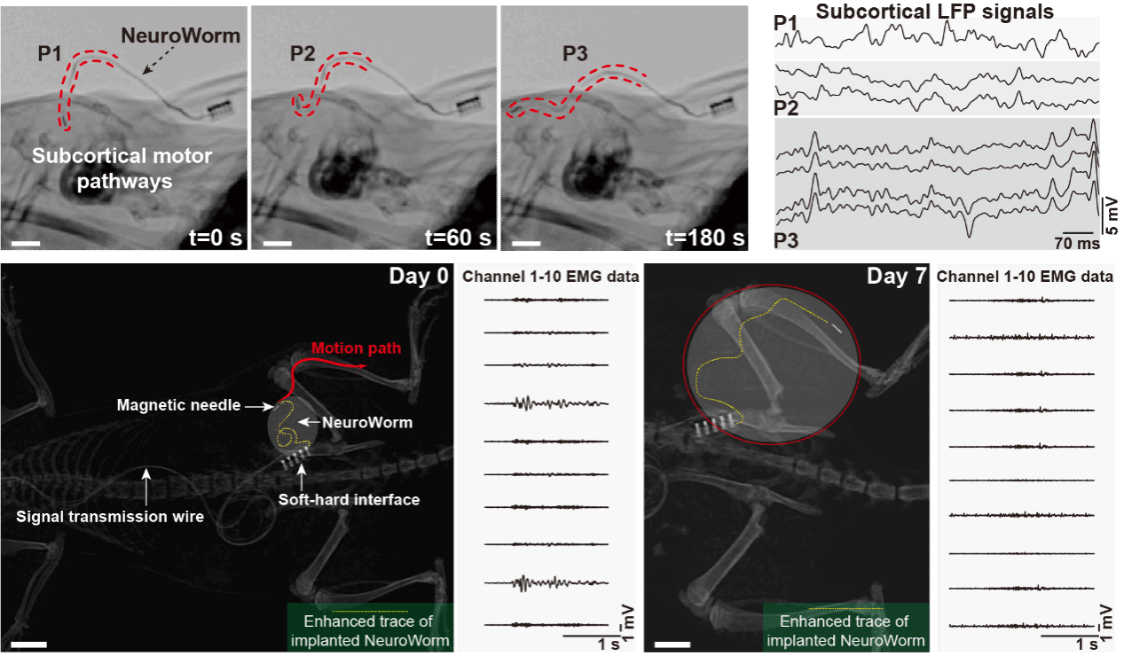

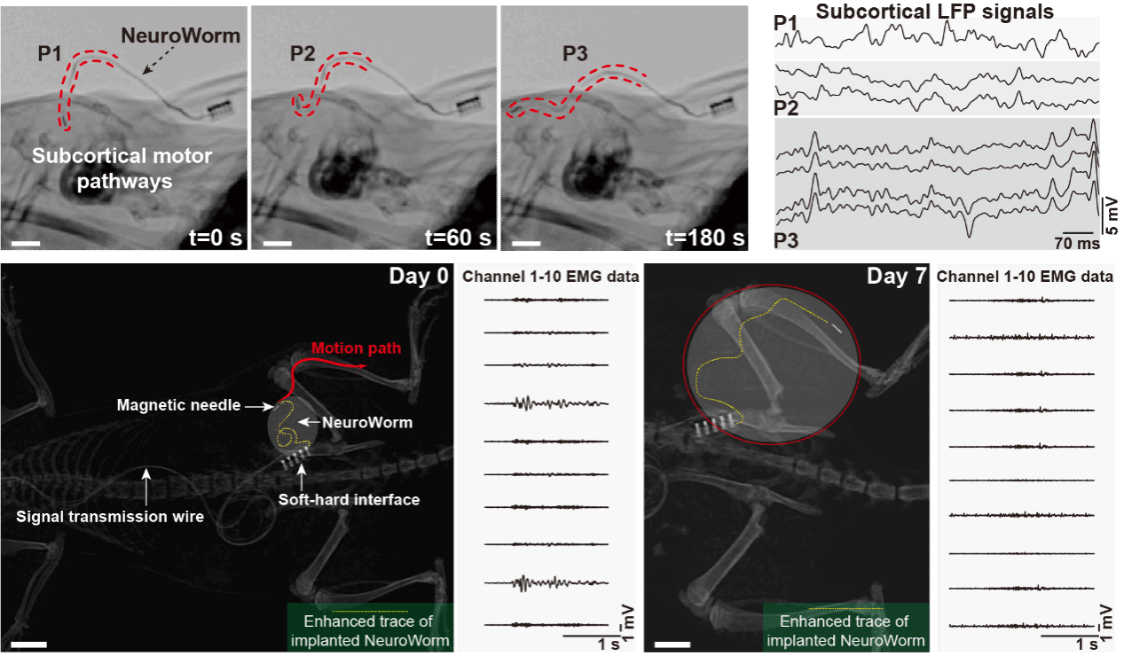

纖維器件制備過程中,在其端部制備磁性頭部,實現神經蠕蟲的制備。器件植入后,可以在外部磁場的引導下,微創移動至所需位點,實現特定部位電生理信號的監測。電極可以在大腦皮層及深腦中進行移動,并在不同部位實現了腦電信號的監測。同時,它也可以在肌肉與皮膚之間的筋膜組織中可控移動,并在不同時空位點監測所需肌電信號。這種“動態電極”的新范式,打破了傳統靜態植入式電極的限制,有望成為下一代電極發展的重要方向,為人機接口研究開辟了新方向。

神經蠕蟲電極在腦組織及筋膜組織中移動并監測電生理信號

廈門大學柔性電子(未來技術)研究院謝瑞杰助理教授為本文的共同第一作者(排名第一),中國科學院深圳先進技術研究院劉志遠研究員、徐天添研究員、韓飛副研究員及東華大學嚴威教授為本文共同通訊作者。本研究得到中國國家自然科學基金(62101545)、廈門大學校長基金(20720230041)等項目的資助。

所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。