【

儀表網 研發快訊】近日,四川大學山區河流保護與治理全國重點實驗室與新加坡國立大學合作,在Science Advances上發表了一項關于利用海上可再生能源破解全球低碳轉型困局的研究成果。該研究指出,若能在條件適宜的近海區域系統布局海上風電與光伏,到2050年,這兩種能源有望滿足全球高達30%的電力需求,為破解陸地資源緊張與監管瓶頸提供關鍵的替代路徑。該項研究可為全球各國制定更加平衡的能源戰略提供參考。

在全球碳中和的大背景下,積極推動清潔能源以加速能源生產向低碳轉型已成國際共識。然而,陸上開發常面臨土地供應與審批流程等限制,而資源豐富、空間廣闊的海上可再生能源,尤其是風能與太陽能光伏,被視為邁向低碳未來的關鍵力量。盡管海上開發潛力巨大,但其資源勘測難度高、全球可用資源規模不清等問題,仍是當前領域發展的主要障礙。

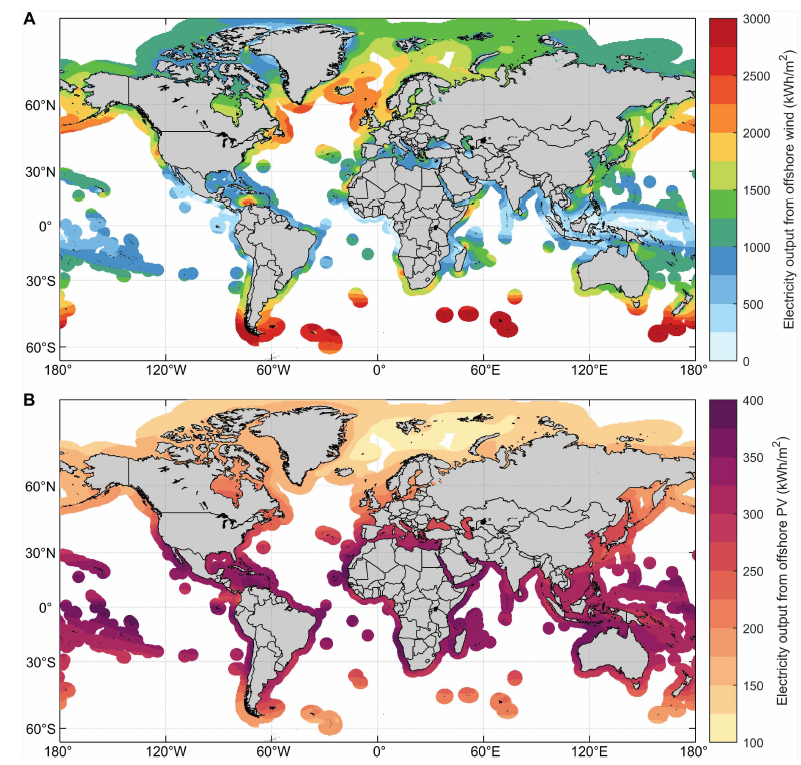

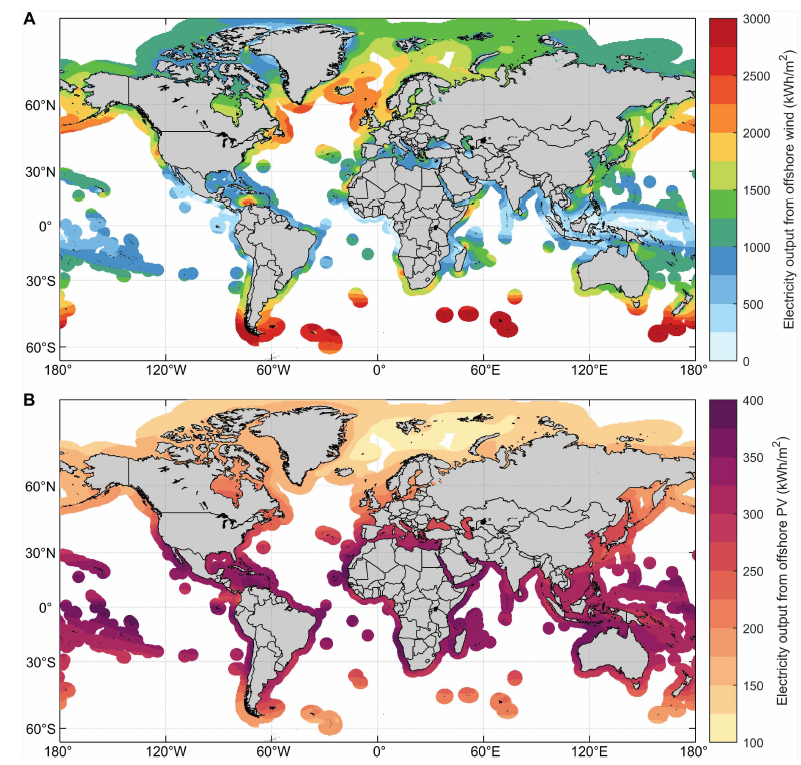

為評估全球海上風電與光伏的開發潛力,研究團隊基于歐洲中期天氣預報中心1994-2023年的氣象數據,設定了嚴格的選址

標準:篩選出平均風速≥5米/秒、年太陽輻射量≥1000 kWh/㎡的區域,并排除海洋保護區、長期海冰覆蓋區,同時將范圍限定在水深小于300米、距人口稠密區200公里以內的海上專屬經濟區。

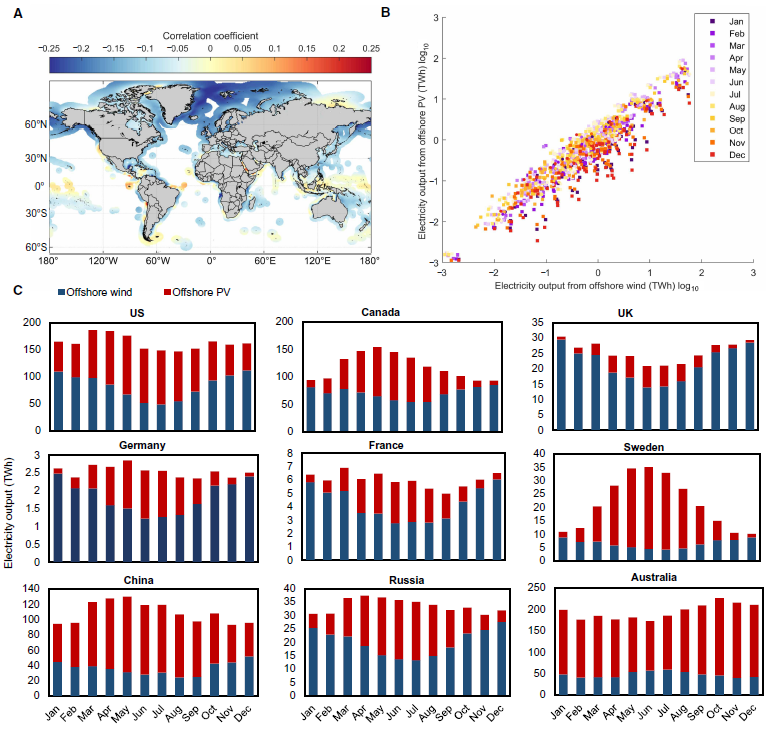

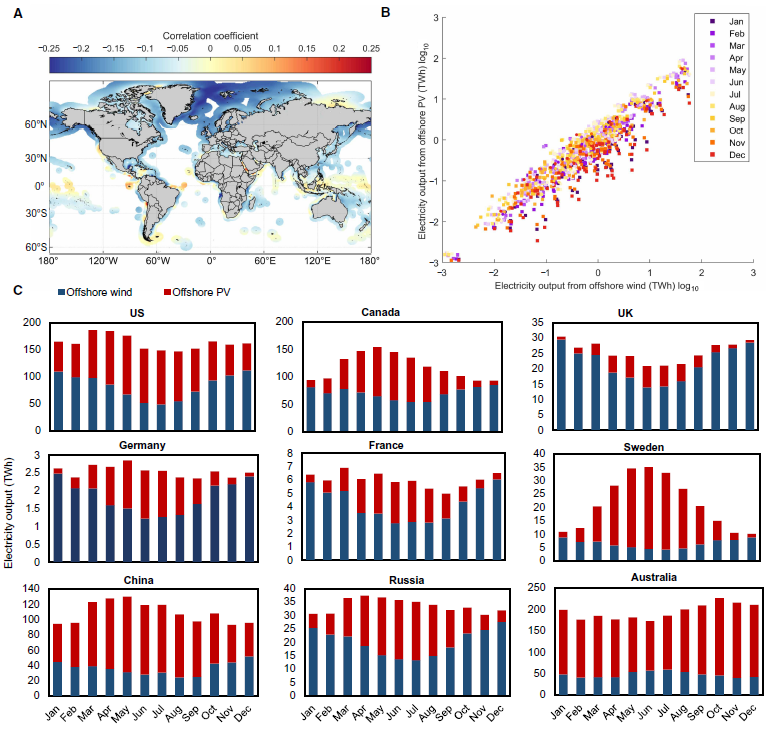

研究結果表明,僅利用全球1%的適宜開發海域,到2050年,海上太陽能光伏發電預計可滿足全球22%的年電力需求,海上風電則可貢獻9%。這一能源結構的重大變革,將推動全球每年二氧化碳排放量減少超過90億噸,約占當前全球排放量的16%,對實現國際社會設定的低碳目標至關重要。

圖1 海上風能和太陽能光伏每單位面積潛在年發電量的全球分布

研究特別指出,中國在海上光伏領域蘊藏著巨大潛力。盡管在商業化初期,可能仍需依賴較高的電價與補貼支持以確保項目盈利,但從長遠看,海上光伏有望滿足中國未來近10%的電力需求。實現這一目標的核心挑戰在于

工程技術:必須開發出能抵御極端海洋環境的漂浮結構、可靠的系泊系統,以及能夠應對惡劣波浪條件的光伏設施。研究建議,我國可充分借鑒在海洋工程領域積累的寶貴經驗,盡快牽頭制定適用于深遠海環境的光伏系統設計與運營標準,并將成功實踐向全球推廣,引領海上可再生能源技術的發展。

圖2 海上風能和太陽能光伏資源電力輸出的互補性

以上研究成果已于近日以《The role of offshore wind and solar PV resources in global low-carbon transition》為題正式發表。水利水電學院/山區河流保護與治理全國重點實驗室林鵬智教授為論文的第一通訊作者。

所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。