【

儀表網 研發快訊】近日,清華大學深圳國際研究生院何宏輝、何永紅團隊與牛津大學合作,在偏振光學研究領域實現突破。團隊創新性地利用光學斯格明子結構光場,開發出一套針對復雜偏振像差的高精度表征與校正方案,為生物醫學成像與文物材料分析等應用提供了新途徑。

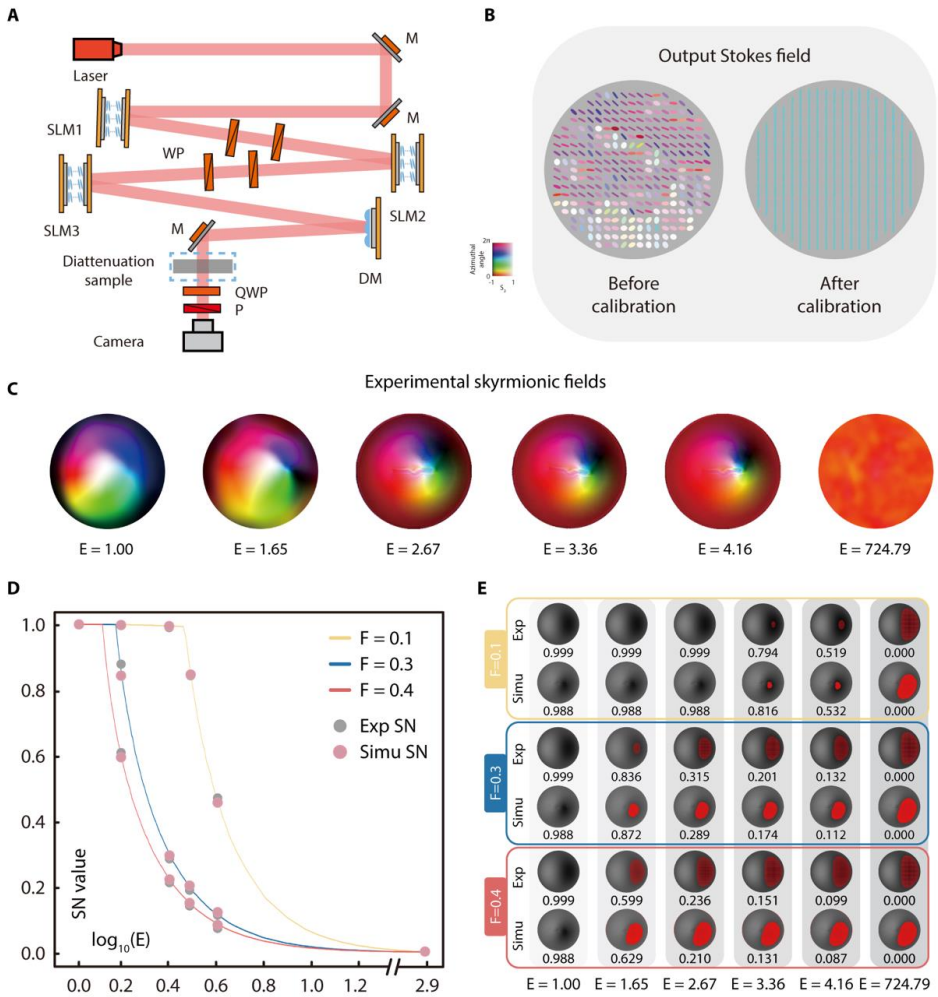

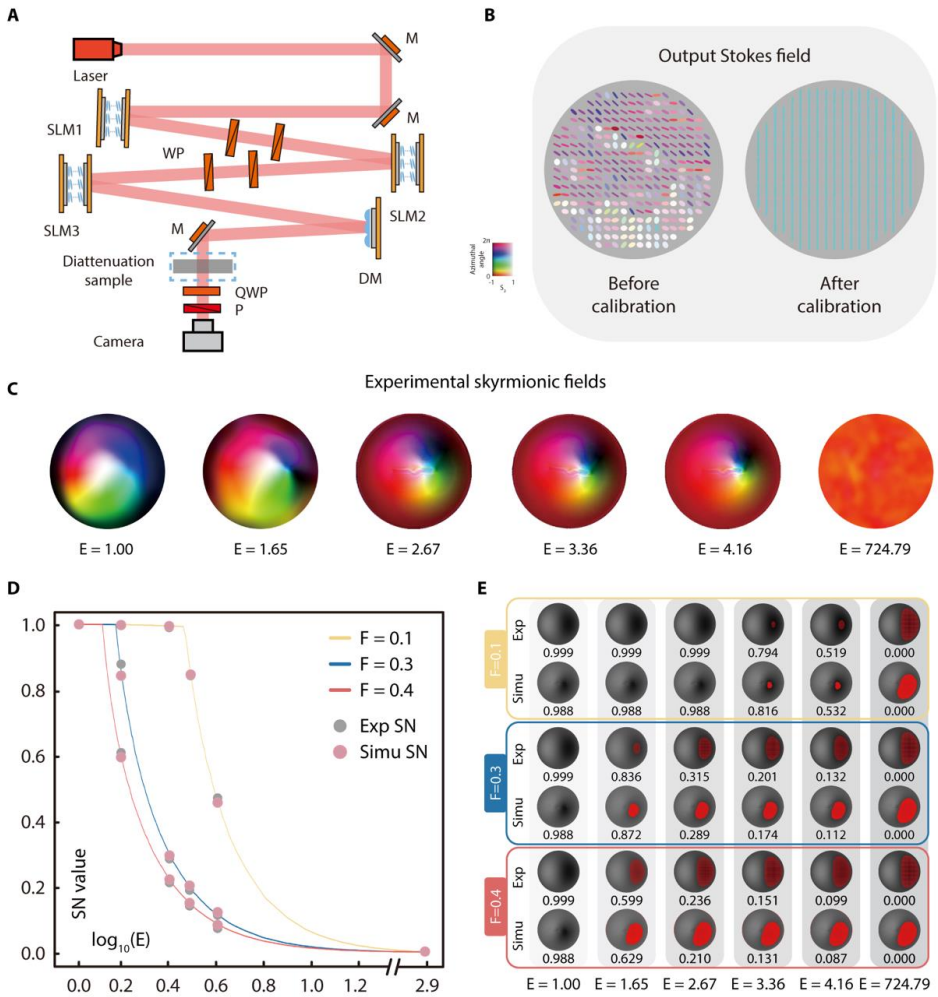

傳統光學元件和樣品本身導致的偏振衰減(diattenuation)與相位延遲(retardance)嚴重影響了偏振測量的準確性。特別是長期被忽視的偏振衰減像差,即衰減器選擇性吸收特定偏振分量,引起不可逆的光強損失和偏振態失真,極大限制了傳統偏振校正技術的效果。何宏輝、何永紅團隊及其合作者提出以光學斯格明子作為偏振態探針,利用其偏振分布覆蓋整個龐加萊球、可同時對光學系統的偏振響應進行全局采樣與評估的特點,極大提升了偏振像差的探測、系統校正的效率和魯棒性。該新型偏振光學測量技術有望實現對偏振場的全域、動態和高精度控制。

分析經衰減介質后的光場斯格明子數值變化可明確判斷系統是否仍具備全偏振態的保持能力

研究團隊通過級聯多個空間光調制器(SLMs),構建出可編程偏振調控模塊,能夠在微米尺度上動態生成并操控具有特定偏振分布的結構光場。該模塊不僅可精準生成目標偏振態,還能有效補償因光學元件或樣品引入的偏振誤差。為量化評估系統的偏振保持能力,團隊引入拓撲學中的斯格明子數(Skyrmion Number;SN)作為評價指標。通過分析經衰減介質后的光場SN值變化,可明確判斷系統是否仍具備全偏振態的保持能力,從而為偏振光學系統的設計與優化提供了明確邊界及指導。在應用驗證中,該方法成功應用于骨髓組織病理切片和古代朱砂顏料樣本的偏振分析。實驗表明,即便在存在明顯衰減像差的條件下,該系統仍能有效恢復樣品的真實偏振信息,顯著提升了偏振測量數據的可靠性與準確性。

研究成果以“利用光學斯格明子評估復雜像差下矢量自適應光學系統性能的新方法”(Using optical skyrmions to assess vectorial adaptive optics capabilities in the presence of complex aberrations)為題,于10月3日發表于《科學進展》(Science Advances)。

清華大學深圳國際研究生院2021屆碩士畢業生沈元星和牛津大學2021級博士生馬逸飛、博士后趙子墨為論文共同第一作者,清華大學深圳國際研究生院副研究員何宏輝、北京大學教授羅琳、清華大學深圳國際研究生院研究員何永紅、牛津大學教授何超為論文通訊作者。牛津大學光電工程學科方向主席、教授馬丁·布斯(Martin Booth),牛津大學工程系副主任、教授斯蒂芬·莫里斯(Stephen Morris)等學者對研究給予了支持。研究得到國家自然科學基金重點項目以及英國皇家學會的資助。

所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。