【

儀表網 研發快訊】金屬鹵化物鈣鈦礦因其出色的光電性能、溶液法加工特性和優異的機械柔韌性,已成為柔性可穿戴光伏領域中最具發展前景的材料體系之一。然而,常用的柔性聚合物透明導電基板存在表面粗糙度大、溶液浸潤性差、熱傳導速率慢等問題,導致高沸點溶劑二甲基亞砜(DMSO)易殘留于鈣鈦礦層與下方傳輸層之間的埋底界面處,進而引發界面孔洞、結晶無序以及殘余應力積累等問題,嚴重限制了柔性器件的光電轉換效率與機械彎折穩定性。因此,解析DMSO殘留的微觀機理,并發展一種能夠簡潔、高效清除界面殘留物的策略,已成為當前該領域亟待突破的關鍵科學問題。

近日,清華大學材料學院林紅教授團隊合作在柔性鈣鈦礦太陽能電池埋底界面二甲基亞砜(DMSO)殘留去除方面取得重要研究進展。團隊創新性地提出了一種雙官能團分子工程策略,將具有羧酸基團和碘代基的3-碘丙酸(IDPAC)分子引入SnO2/鈣鈦礦埋底界面。IDPAC作為化學分子橋能夠實現對SnO2氧空位和鈣鈦礦未充分配位鉛的雙面鈍化,通過飽和界面缺陷削弱了其對DMSO的吸附作用,實現界面殘留DMSO的高效原位清除,顯著提升了鈣鈦礦薄膜的結晶質量,釋放了殘余拉應力,并增強了界面結合力。

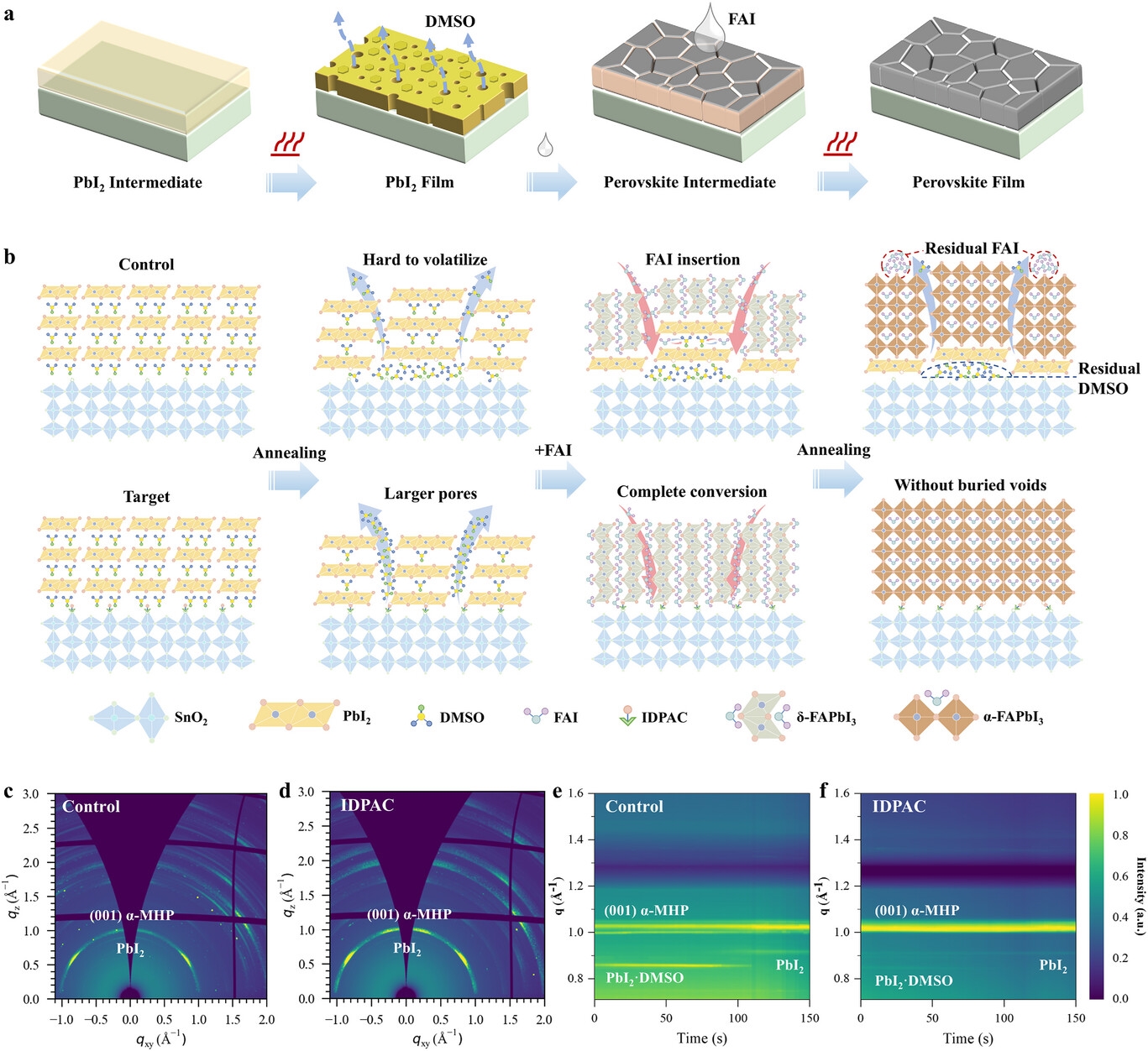

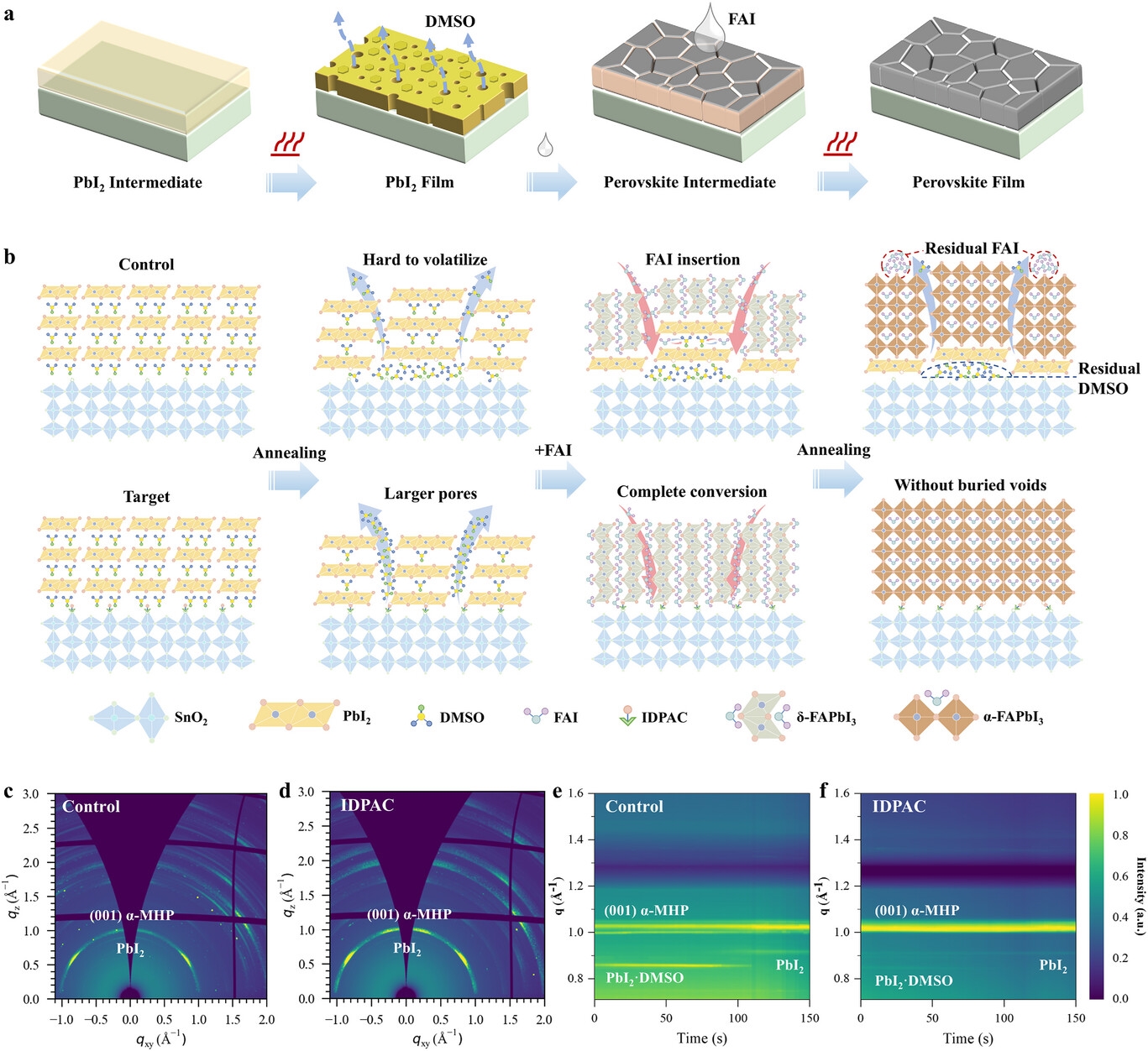

圖1.雙官能團分子誘導的埋底界面DMSO快速清除機制

在順序沉積法制備鈣鈦礦薄膜過程中,部分DMSO以配體形式嵌入PbI2晶格形成PbI2·DMSO絡合物,而剩余DMSO揮發后造成多孔形貌。埋底界面的DMSO作為路易斯堿,被SnO2上的氧空位和PbI2中不飽和的Pb2+雙重吸附,抑制了退火過程中的DMSO揮發,從而形成較致密的PbI2薄膜。浸漬FAI溶液后,FAI通過與PbI2·DMSO中的DMSO分子間交換生成δ-FAPbI3,但受限于孔徑和表面張力,FAI滲透不完全,導致埋底界面殘留PbI2,表面FAI富集,且吸附的DMSO難以去除。高溫退火時,晶粒生長與晶界閉合進一步阻礙DMSO逸出,形成界面空洞。引入IDPAC修飾后,羧基與碘代基官能團分別鈍化氧空位與配位不足Pb2+,削弱DMSO吸附并促進其充分揮發,形成疏松結構以利于FAI滲透和鈣鈦礦完全轉化。原位掠入射廣角X射線散射(GIWAXS)證明了退火過程DMSO的快速充分去除和鈣鈦礦結晶取向優化。

圖2.柔性鈣鈦礦薄膜埋底界面殘留DMSO的空間分布與吸附特性

理論計算結果顯示雙官能團分子顯著降低了DMSO分子在SnO2和PbI2表面的結合能,有助于DMSO的充分揮發。飛行時間

二次離子質譜確定了DMSO在PbI2與鈣鈦礦薄膜中的空間分布,并論證了DMSO殘留量的顯著降低。動態接觸角,熱重分析及紅外光譜等綜合分析表明IDPAC分子能夠通過化學鈍化削弱SnO2與PbI2對DMSO的吸附作用,從而獲得埋底界面孔洞消除、殘余應力應變松弛的高質量柔性鈣鈦礦薄膜。

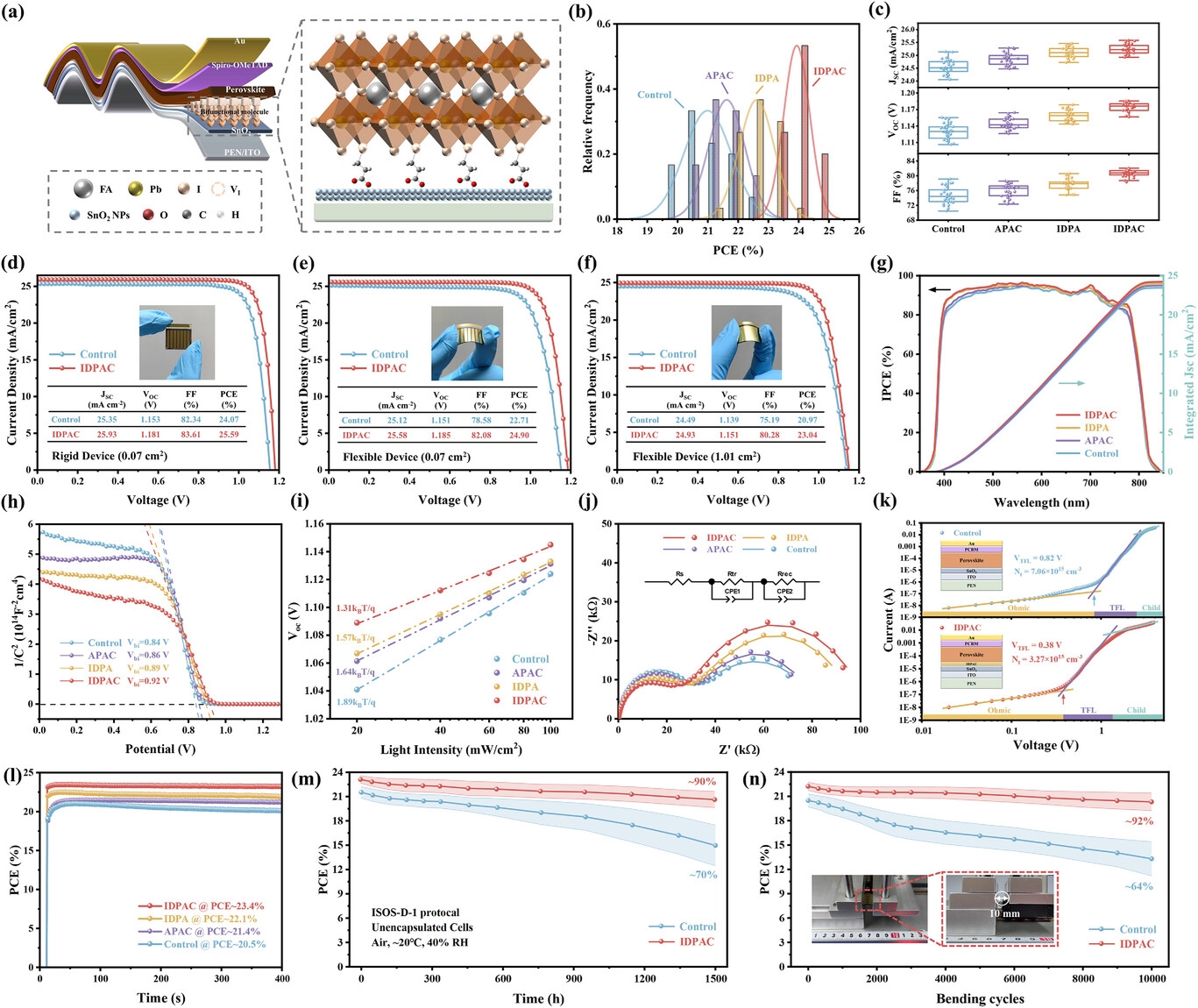

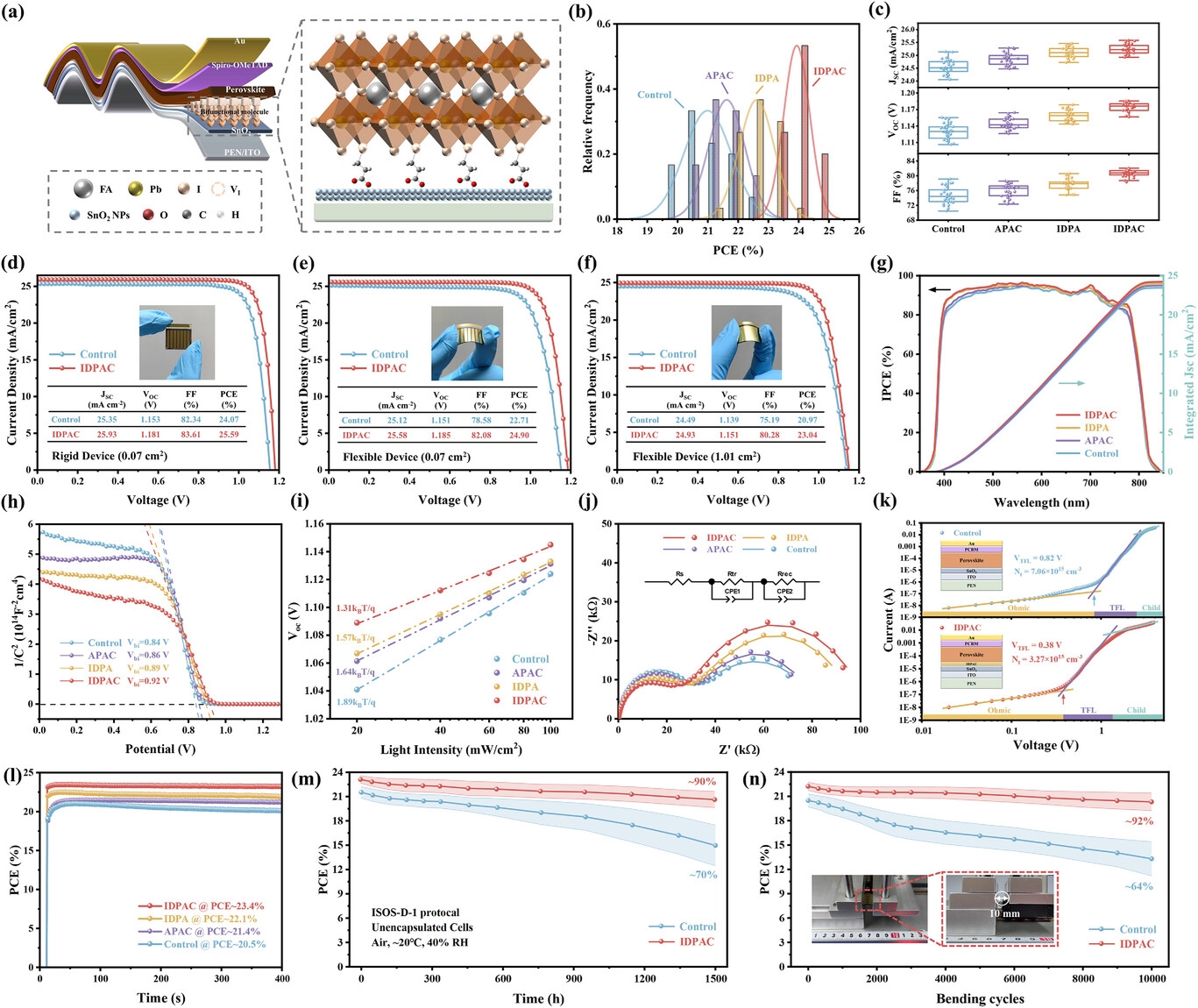

圖3.柔性鈣鈦礦太陽能電池器件效率及穩定性

研究團隊采用雙官能團分子界面工程策略,成功制備出正式(n-i-p)結構的柔性鈣鈦礦太陽能電池,并實現了24.90%的冠軍效率(認證24.39%),剛性器件最高效率25.59%(認證24.92%)。柔性電池在多種測試條件下均表現出出色的穩定性:在最大功率點(MPP)連續測試400s性能無衰減;未封裝在空氣中放置1500小時后,仍保持初始效率的90%以上;以5mm半徑彎折10000次效率保持在92%。

研究成果以“揭示雙功能分子誘導的順序結晶過程中DMSO的充分揮發以實現高效穩固的柔性鈣鈦礦太陽能電池”(Revealing Bifunctional Molecules Induced Adequate DMSO Extraction in Sequential Crystallization toward Efficient and Robust Flexible Perovskite Solar Cells)為題,于10月16日發表于《先進功能材料》(Advanced Functional Materials)。

清華大學材料學院2022級博士生張子靈為論文第一作者,清華大學材料學院教授林紅和廈門大學教授李鑫為論文通訊作者。研究得到國家自然科學基金委員會和科技部的支持。

所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。