【

儀表網 研發快訊】10月6號, Nature子刊《Nature Communications》發表題為“Boosting silica micro-rod Q factor to 8.28 × 109 for fully stabilizing a soliton microcomb“的學術論文。研究團隊提出了一種定量分析微腔損耗和提升微腔品質因子(Q因子)的創新方法,實現了二氧化硅微棒腔8.28 × 109的超高本征Q因子,逼近理論極限。進一步地,將該超高Q因子微腔作為集成頻率參考,實現了孤子微梳的全穩定。

該論文由北京郵電大學信息與通信工程學院,信息光子學與光通信全國重點實驗室聯合電子科技大學、中國電子科技集團公司信息科學研究院、集成電路與微系統全國重點實驗室等單位完成。北京郵電大學信通院博士生潘廷煬為第一作者,北京郵電大學楊大全教授、黃善國教授等為本文共同通訊作者。

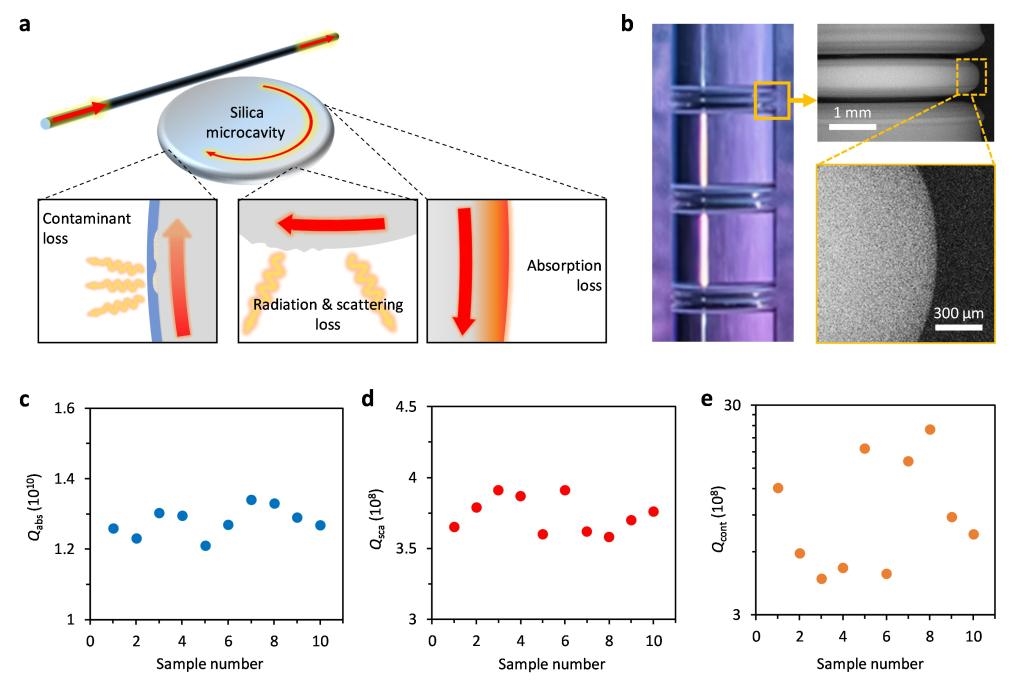

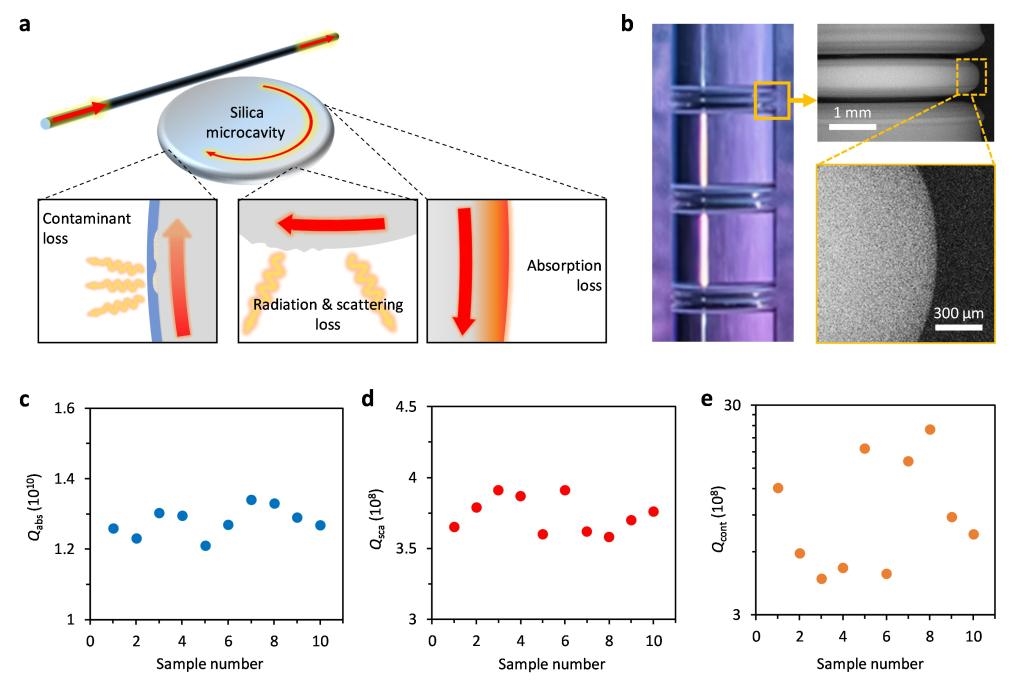

光學微腔能夠在空間和時間維度上限制光場,其核心指標——品質因子(Q因子)決定了光子諧振壽命。Q因子越高,光與物質相互作用越強,可大幅提升腔內功率、降低非線性效應閾值,是構建精密激光光源、光學頻率梳的核心載體。微腔的本征損耗由輻射損耗、散射損耗、吸收損耗以及污染物損耗構成(如圖1a所示)。目前,減輕輻射、散射以及吸收損耗等策略是提升Q因子的主流方法。然而,二氧化硅微腔的本征Q因子(Q0,通常在108量級)仍遠低于理論極限(Qabs,通常趨近1010量級)。因此,定量分析和表征影響微腔Q因子各種損耗貢獻,和去除污染物損耗,是進一步提升Q因子最重要也是最終的關鍵一步。

圖1 微諧振器中的本征損耗、微腔實物圖及腔內損耗量化分析

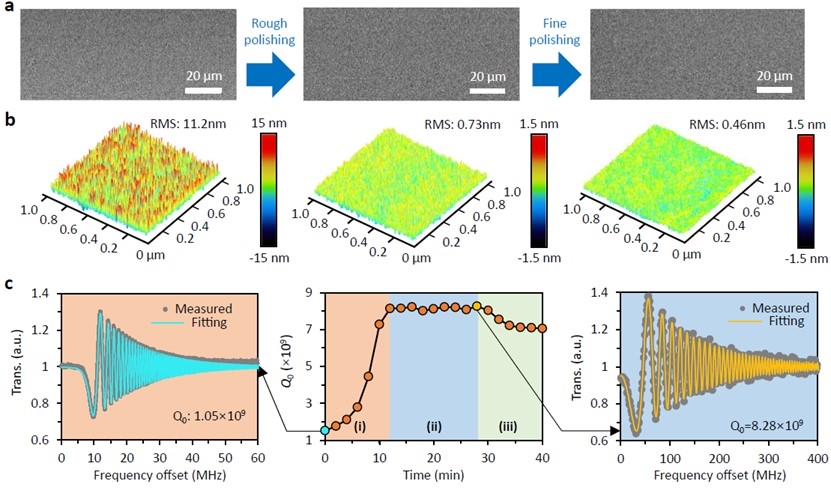

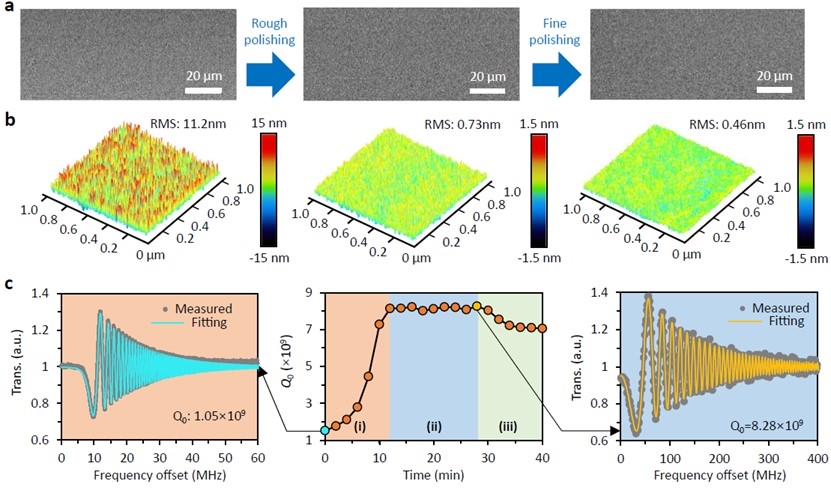

本工作以二氧化硅回音壁模式(WGM)微腔作為研究平臺(如圖1b所示)。通過系統量化分析腔內各類損耗的貢獻比例(如圖1c所示),發現Qabs: 1.3×1010;Qsca: 3.75×108;Qcont: 1×109。根據理論計算和實驗測量,精確地顯示,在二氧化硅WGM微腔中,污染物損耗是限制Q因子提升和長期穩定保持的主要因素。為了提高微腔的Q因子,研究團隊通過巧妙的兩步激光拋光與氮氣熱處理技術(如圖2所示),顯著降低了表面粗糙度(散射損耗)與污染物附著(污染物損耗),最終將Q因子提升至8.28 × 109,并長期穩定在7 × 109,實現兩個數量級的提高,逼近理論極限(1.2×1010)。此外,本文的技術方案具備良好的可拓展性,研究團隊已成功將其應用于二氧化硅微球腔、片上Toriod腔及氟化鎂腔等多種微腔平臺的Q因子提升中。

圖2 通過兩步激光拋光和氮氣熱處理提高Q因子

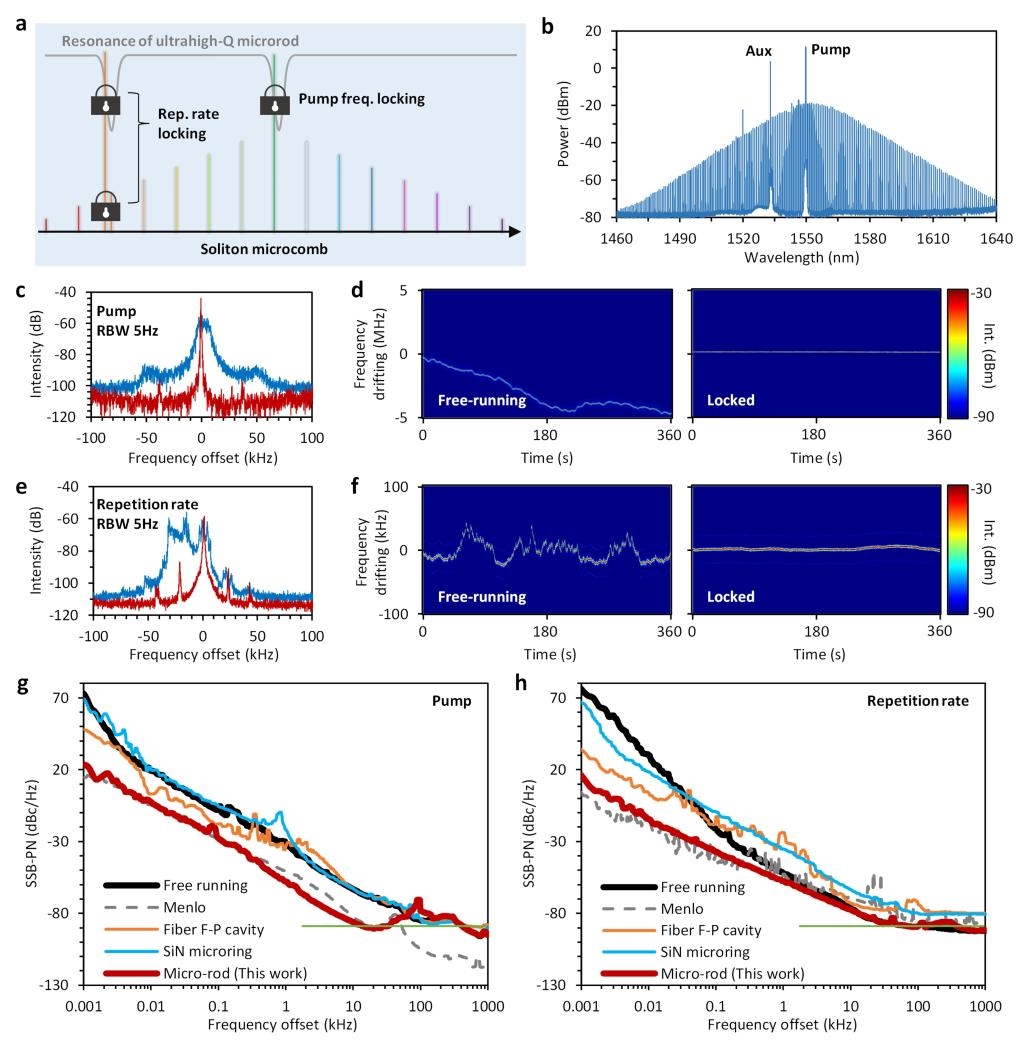

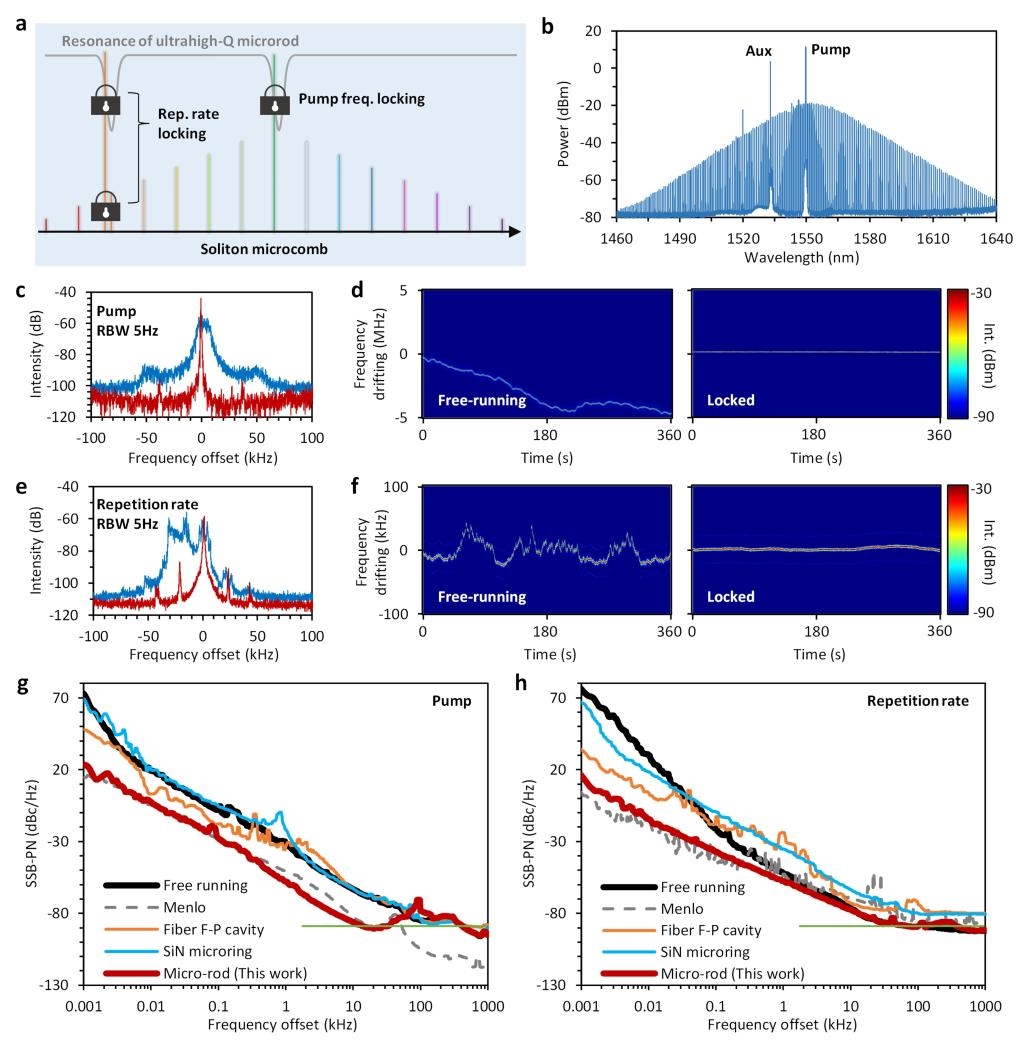

進一步,為了驗證該超高品質因子微腔的實際應用潛力,研究團隊對超高Q微腔完成了小型化封裝,并作為高相干光學頻率參考成功實現了對片上孤子微梳系統的全穩定反饋,實驗結果顯示,該系統在泵浦頻率處實現了超過45.2 dB的相位噪聲抑制,重復頻率處的相位噪聲抑制超過60.6 dB(如圖3所示),展現出優異的頻率穩定性和抗干擾能力。

圖3 利用超高Q因子微腔實現片上孤子微梳的全穩定方案和相位噪聲抑制性能

本研究提出了一種定量分析、表征和提升微腔品質因子的方法,并將其應用于集成光學頻率梳的鎖定。通過定量表征并有效抑制各類損耗,特別是長期被忽視的污染物損耗,實現了Q因子從107量級到109量級(8.28 × 109)的跨越,逼近理論極限。據此,以Q增強微棒腔為頻率參考,實現了高性能的全穩定孤子克爾微梳。這不僅深化了對微腔內損耗機制的理解,也為超高Q因子微腔光子器件在精密測量、量子感知等應用領域提供了強有力的技術支撐。

該項研究得到了國家重點研究計劃、國家自然科學基金、北京市自然科學基金、廣東省基礎與應用基礎研究基金以及信息光子學與光通信全國重點實驗室的大力支持。

所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。