【

儀表網 研發快訊】氫氣參與的催化加氫反應是精細化工與能源轉化領域中最重要的基礎反應之一,其中硝基芳烴加氫生成苯胺類化合物尤為典型,被廣泛應用于藥物、染料、農用化學品及高分子材料的合成。盡管該反應看似簡單,但其過程涉及一系列復雜的基元步驟和壽命極短的反應中間體(如亞硝基與羥胺物種),使得反應機理及速率決定步驟的解析長期面臨挑戰。現有研究多依賴于對多分散納米顆粒體系的宏觀平均表征或獨立的理論計算,往往掩蓋了真實活性位點的局域反應特征,難以實現對分子級反應動態的直接驗證。如何實現對此過程的原位、納米級分辨表征仍是實驗化學面臨的重要挑戰。

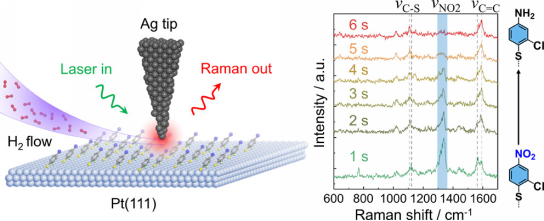

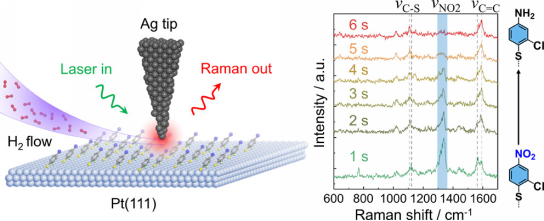

針對上述難題,蔡鎮鋒課題組基于在“表面反應過程原位表征”方向上的研究基礎,與瑞士蘇黎世聯邦理工學院(ETH Zürich)的Naresh Kumar研究員與Jeremy O. Richardson教授合作,利用針尖增強拉曼光譜技術(Tip-enhanced Raman spectroscopy, TERS),結合模型表面體系與密度泛函理論(DFT)計算,成功實現了在Pt(111)單晶表面上分子氫活化及其驅動的鹵代硝基苯硫酚(CNTP)選擇性氫化反應的納米級實時追蹤。研究在單個納米反應區間內(探測體積內分子數少于100個)直接觀測到動態反應的特征振動演化過程,并在分子層面揭示了金屬表面催化氫化的動力學過程。

研究結果表明,在Pt(111)表面通入氫氣后,CNTP分子在約6–7秒內逐步轉化為氫化產物CATP,且其C–Cl鍵保持完好,排除了去氯化路徑的可能性。相比之下,在Au(111)表面相同條件下未發生氫化反應,明確了Pt表面對H2的高效解離活性是反應發生的關鍵。進一步的DFT計算結果揭示,硝基基團氫化過程的速率決定步驟為第二次氫添加,其計算能壘(約0.83 eV)與實驗觀測的動力學過程高度一致。研究還發現,表面分子部分脫附有助于釋放吸附位點空間,促進分子構象彎曲以利于氫原子抽取,從而加快整體反應速率。

該研究在納米尺度上實現了對Pt(111)表面選擇性氫化反應的精準動力學表征,提出了基于原位TERS觀測與理論模擬協同驗證的反應機制闡釋路徑,為理解過渡金屬表面的催化氫化反應規律提供了新的實驗依據。研究成果對深入揭示表界面催化氫化反應機理、推動高選擇性氫化催化劑的理性設計具有重要科學意義。

該研究以 “Mechanistic Insights into Nitroarene Hydrogenation Dynamics on Pt(111) via In Situ Tip-Enhanced Raman Spectroscopy” 為題在線發表在 Journal of the American Chemical Society上。四川大學為第一單位,化學學院蔡鎮鋒研究員、瑞士蘇黎世聯邦理工學院Naresh Kumar研究員與Jeremy O. Richardson教授為共同通訊作者。本研究中拉曼光譜部分的理論計算得到了中國科學技術大學張堯教授團隊的大力支持。本研究得到了國家自然科學基金委、四川省科技廳及四川大學的經費支持。

所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。