【

儀表網 研發快訊】隨著全球對清潔能源需求的持續增長,鋰離子電池(LIB)作為一種高效、持久的儲能裝置,被廣泛應用于電動汽車(EV)、便攜式電子設備等領域。然而,隨著電池使用量的激增,廢舊LIB的數量大幅增加,給環境保護和資源管理帶來了挑戰。目前,廢舊LIB的回收主要依靠兩種策略:火法冶金和濕法冶金。濕法冶金使用化學溶劑提取貴金屬和鋰鹽,這雖然有效,但會造成二次環境污染。火法冶金通過高溫煅燒提取廢舊正極中的過渡金屬(TM),這具有高能耗和碳排放等缺點。而直接回收作為一種新興的有代表性的電池回收技術,可以通過鋰化恢復廢舊正極的電化學性能而不會損壞正極材料的結構。因此,它引起了研究人員的廣泛關注。

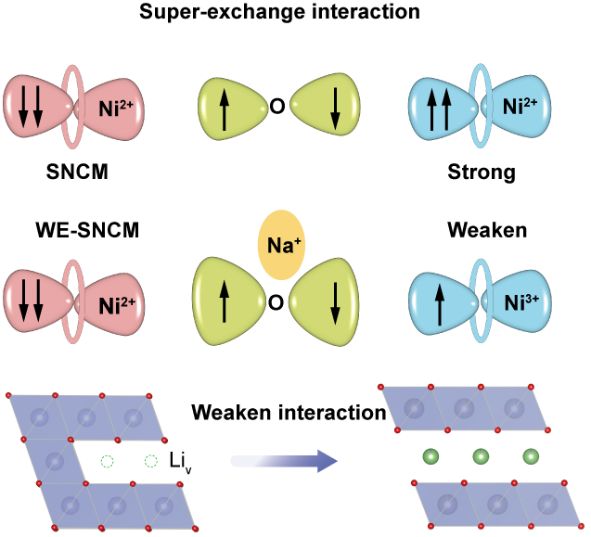

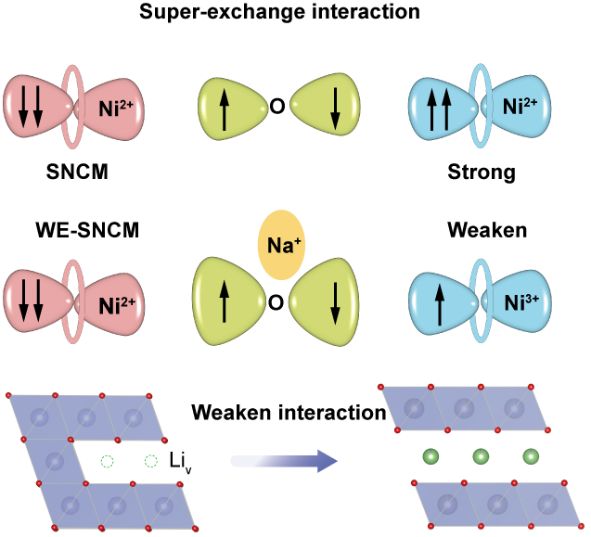

針對直接再生法,西安交通大學電氣學院王鵬飛教授課題組基于減弱的超交換相互作用,提出了一種熔融鹽輔助(NaCl-Na2SO4)策略來修復廢舊鋰離子電池正極。通過將Na原子引入巖鹽相的四面體位點,改變了橋接氧陰離子的電子分布,導致Ni元素的磁矩降低,從而削弱了線性超交換相互作用,最終促進了廢舊鋰離子電池正極從阻礙鋰離子傳輸的巖鹽結構向有利于鋰離子遷移的層狀結構的轉變。受益于相變,鋰離子迅速遷移到廢舊正極中,修復了鋰空位,并在隨后的高溫階段恢復了廢舊鋰離子電池正極中的缺陷結構。再生鋰離子電池在200次循環后顯示出125.1 mAh g−1的比容量,與商用鋰離子電池正極相當。同時,為了探究其商用價值,將其與石墨電池組裝成軟包電池,該軟包電池在500次循環后實現了78%的容量保持率,表現出潛在的商業化潛質。本研究通過調節退化正極結構內的超交換相互作用,為直接回收鋰離子電池提供了新穎的視角。

該研究成果以《減弱超交換相互作用實現廢舊鋰離子電池正極的直接再生》(The Weakened Super-Exchange Interaction Realizes the Direct Regeneration of Spent Lithium-Ion Battery Cathodes)為題,發表在國際頂尖學術期刊《德國應用化學》(Angewandte Chemie International Edition)上。西安交通大學碩士生李圓夢和賀毓嘉為本文共同第一作者,西安交通大學電氣學院王鵬飛教授、化學學院郗凱教授與賈凱助理教授為本文共同通訊作者,論文重要合作者還包括電氣學院肖冰教授、化學學院丁書江教授,論文第一單位為西安交通大學電工材料電氣絕緣全國重點實驗室新型儲能與能量轉換納米材料研究中心。

該研究工作得到國家自然科學基金、陜西省重點研發計劃、西安交通大學青年拔尖人才計劃、電工材料電氣絕緣全國重點實驗室、秦創原高層次創新創業人才項目、陜西省自然科學基金項目、中央高校基本科研業務費、中國科協“青年人才托舉工程”、陜西省“高層次人才引進計劃”以及西安交通大學思源學者和小米青年學者等經費資助。表征及測試工作得到西安交通大學分析測試共享中心的支持。

所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。