【

儀表網 研發快訊】中國科學技術大學高能核物理團隊聯合華中師范大學、廣西師范大學、美國勞倫斯伯克利國家實驗室、日本筑波大學及印度國家科學教育與研究所等單位,在相對論重離子對撞機上(RHIC)的STAR實驗中,成功實現了金核-金核碰撞中凈質子數漲落的高精度測量。

近日,相關研究成果以“Precision Measurement of Net-Proton-Number Fluctuations in Au + Au Collisions at RHIC”為題,在線發表于《物理評論快報》(Physics Review Letters)期刊上,成為實驗探索強相互作用臨界點進程中的關鍵突破。該論文被選為“編輯推薦”(Editors' Suggestion)。

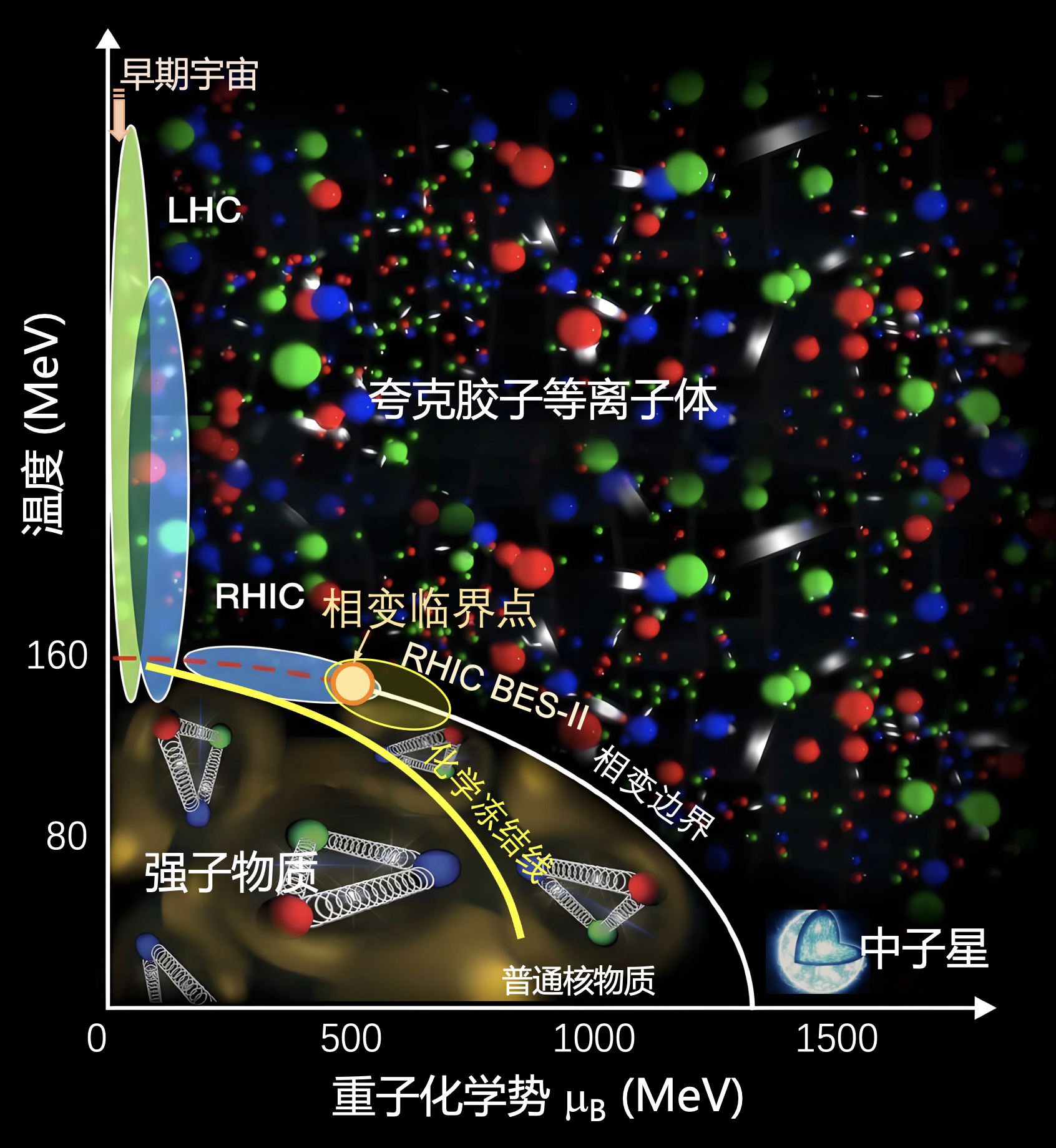

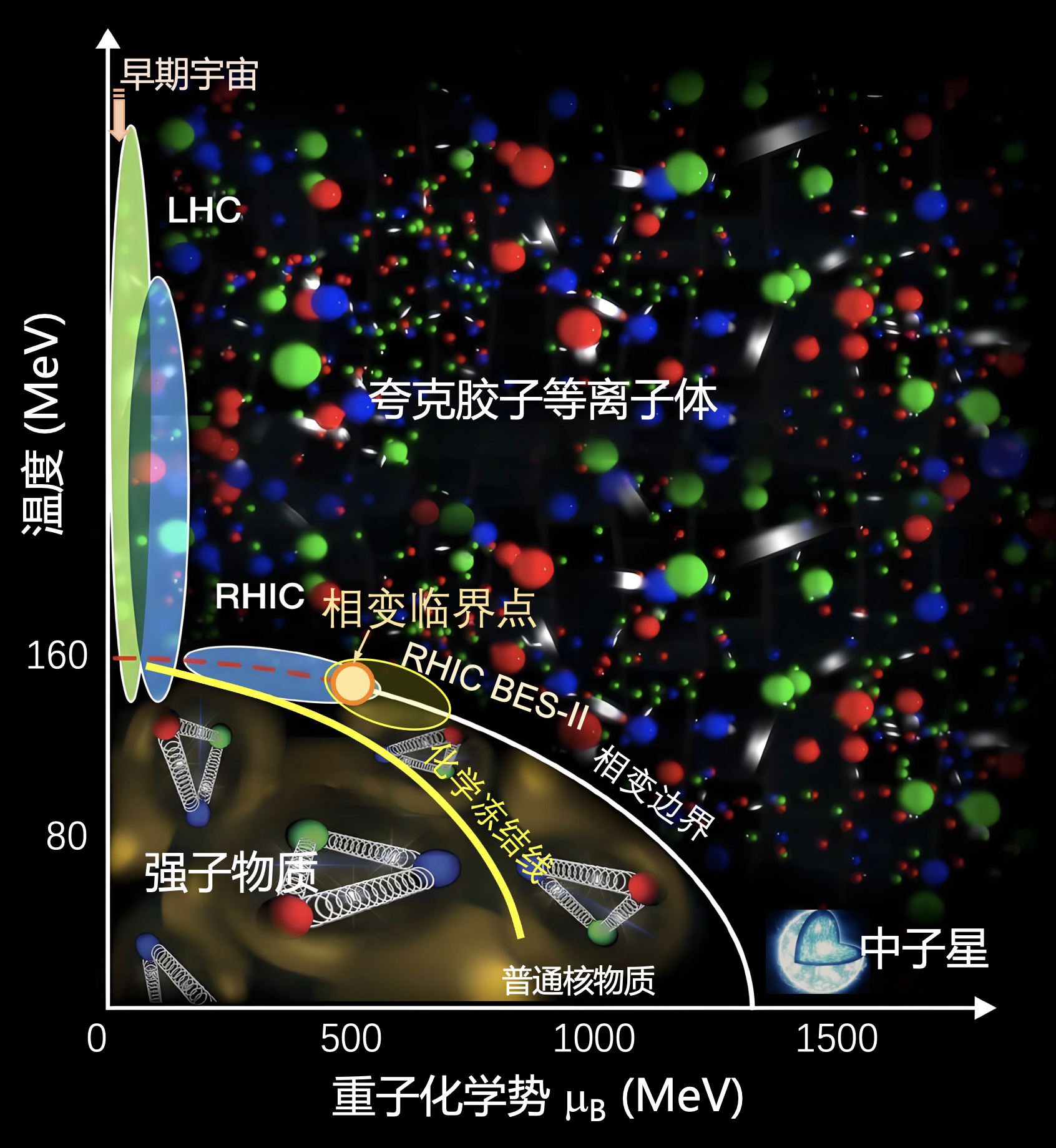

在極高溫度或密度條件下,強子中的夸克與膠子會解禁閉,形成夸克-膠子等離子體(QGP)——這種新的物質形態曾存在于宇宙大爆炸后的約百萬分之一秒。RHIC通過相對論重離子碰撞,在“擊碎”強子的過程中產生數萬億攝氏度的高溫環境,提供了QGP形成的條件。與水的固、液、氣三相類似,強子和QGP是強相互作用物質的兩個相,它們之間的轉化被稱為QCD相變,相和相變在不同溫度和密度的分布由QCD相圖描述。探索QCD相結構是高能核物理研究的核心目標之一。理論預言,在高溫低密區的強子和QGP之間為平滑過渡,而在高密和相對低溫區域存在一級相變,兩者之間應存在一個臨界點,作為一級相邊界的終點。由于目前對這三者均缺乏直接實驗證據,因此尋找QCD臨界點對于確認相圖結構、理解強相互作用本質以及探索宇宙早期演化具有重要意義。

QCD物質相圖

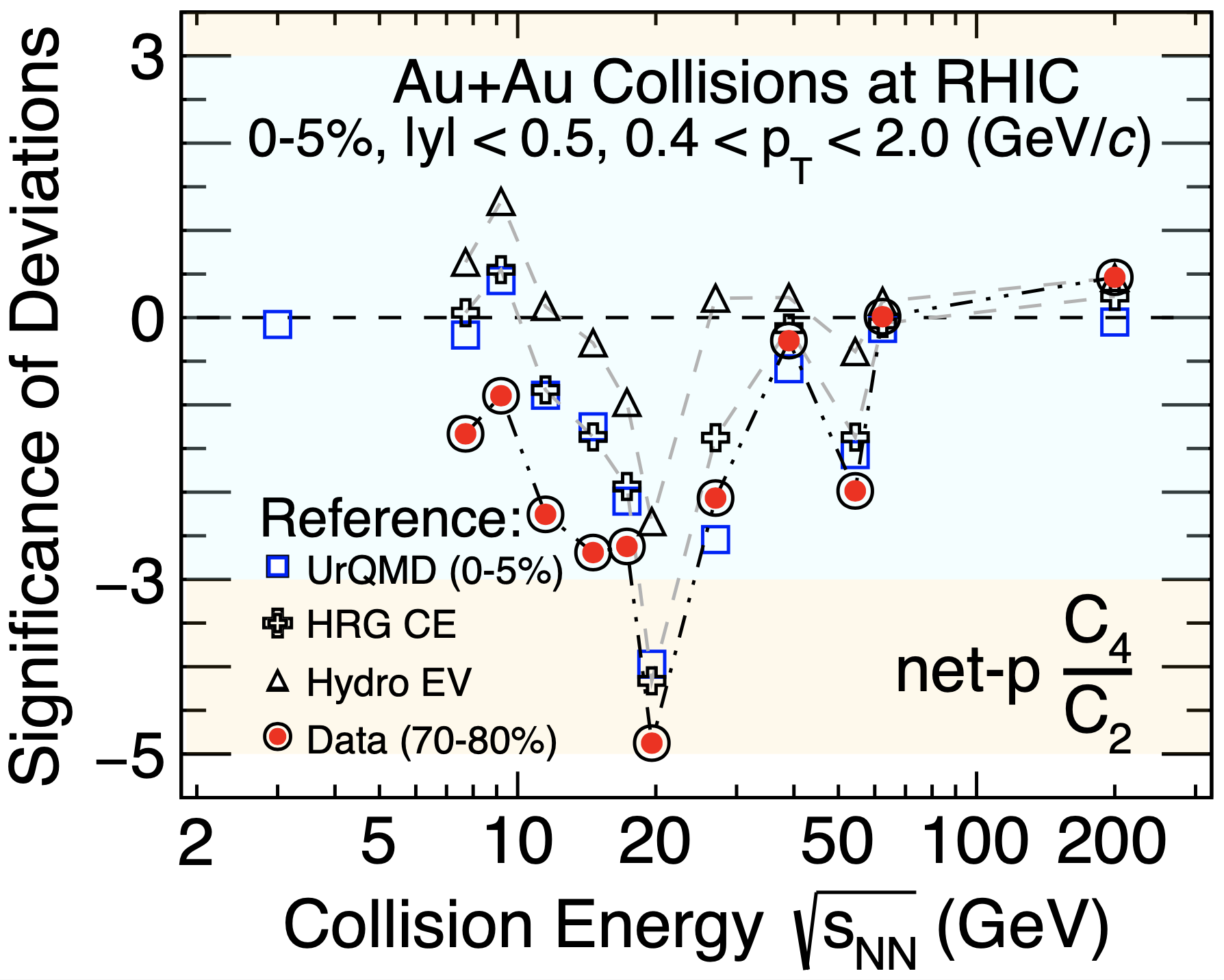

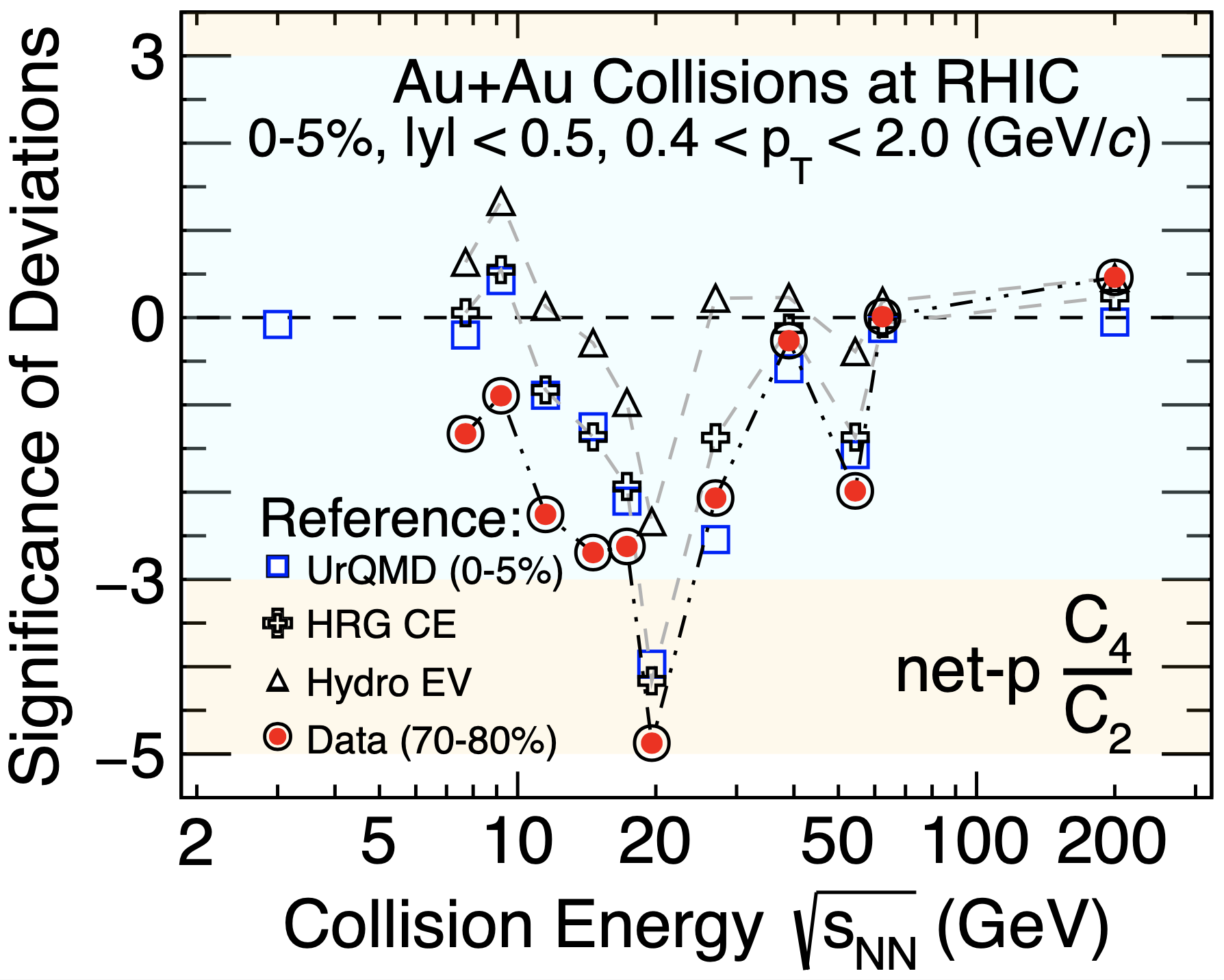

為系統掃描QCD相圖,RHIC于2010-2021年實施了兩期束流能量掃描項目(BES),其中一期(BES-I)覆蓋碰撞能量7.7-200GeV,二期(BES-II)聚焦于7.7-27GeV并大幅提升統計,STAR探測器相應也完成了重要升級。理論指出,逐事件凈質子數的高階漲落是QCD相結構的敏感觀測量。這項研究基于STAR采集自BES-II的實驗數據,測量了凈質子數的至高四階累積矩。結果顯示,四階與二階之比在19.6GeV的對心碰撞中相比無臨界的基線出現了最大偏離,顯著性為2-5倍

標準差,而在更高和更低能量則逐漸回歸基線。這一現象顯示了潛在的臨界效應,即可能存在臨界點的信號。

偏離非臨界基線置信度

中國科學技術大學高能核物理團隊張一飛教授和博士生司凡是該論文主要作者,作為骨干參與物理分析工作,發展的相關數據篩選與處理、粒子鑒別、效率修正和誤差估計與控制等技術在其中發揮了重要作用。司凡同學的博士學位論文即是基于這項研究。團隊主導研制的飛行時間探測器(TOF)為準確鑒別質子和反質子的提供了關鍵支撐,團隊也參與了STAR實驗升級中事件平面探測器(EPD)的研制。

STAR是基于美國布魯克海文國家實驗室(BNL)的RHIC上的大型國際合作組,由來自14個國家、76個單位的755位科研人員組成。本研究受到了國家自然科學基金委、科技部等單位的資助。

所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。