【

儀表網 研發快訊】近日,化學化工學院楊立教授團隊在Nature Communications期刊上發表了題為“Enhanced specific energy in fast-charging lithium-ion batteries negative electrodes via Ti-O covalency-mediated low potential”的研究論文。該研究成果報道了一種調控鋰離子鈦基快充負極材料嵌鋰電位的方法,提出通過晶體結構誘導的TiO6八面體贗姜-泰勒效應(Pseudo Jahn-Teller Effect, PJTE)畸變來增強Ti-O鍵的共價性,從而降低嵌鋰電位的策略。

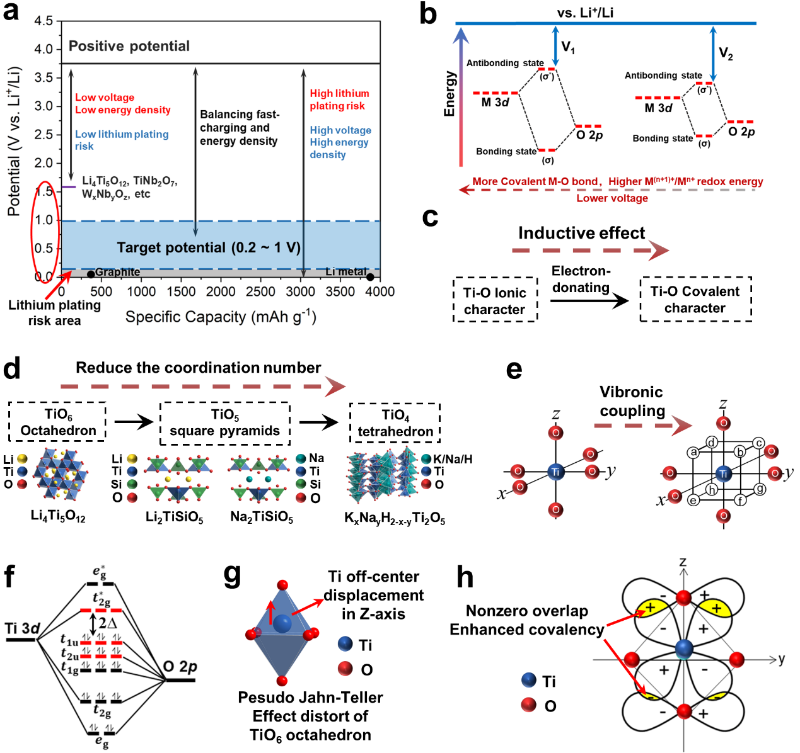

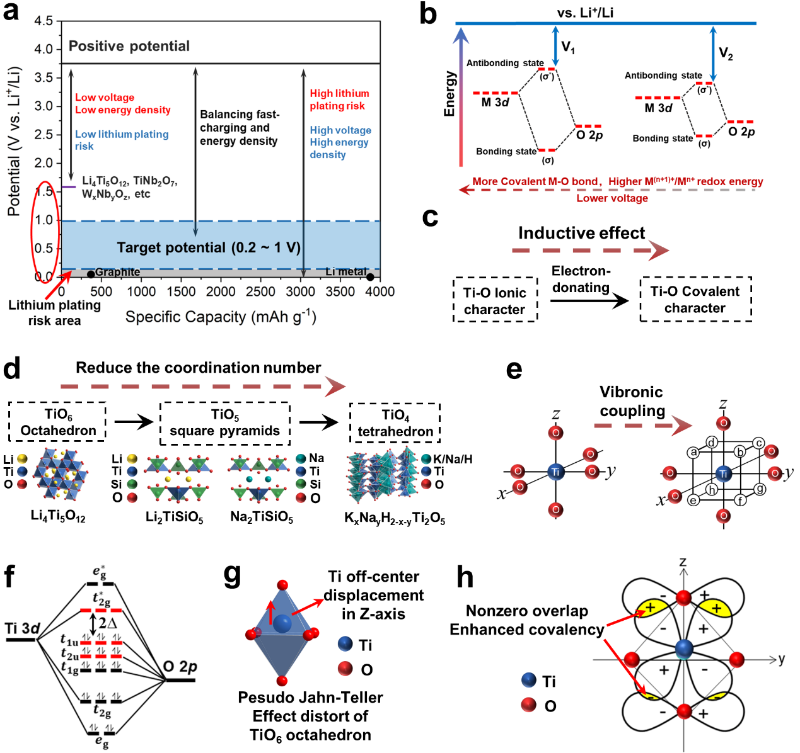

隨著全球能源轉型的深入推進,開發兼具高能量密度、超快充電能力與本質安全性的鋰離子電池已成為迫切需求。負極材料是決定電池性能的關鍵,然而商用石墨負極的低工作電位(~0.1 V vs. Li+/Li)易引發鋰枝晶生長,帶來嚴重安全隱患;而高安全性的鈦基嵌入型快充負極(如鈦酸鋰Li4Ti5O12和鈦鈮氧TiNb2O7)又受限于其高嵌鋰電位(Li4Ti5O12: 1.55 V,TiNb2O7: 1.65 V),導致全電池電壓較低(通常僅約2.3 V),能量密度不足。因此,如何將負極材料的電位精準調控至既安全(>0.1 V vs. Li?/Li以避免析鋰)又能實現高能量密度(<1.0 V以提升輸出電壓)的“理想窗口”(0.2-1.0 V),是本領域的核心技術挑戰。

楊立教授團隊提出通過“配位場工程”增強Ti-O鍵共價性來系統降低鈦基負極嵌鋰電位,利用特定晶體結構誘導TiO6八面體產生贗姜-泰勒效應(Pseudo Jahn-Teller Effect, PJTE)畸變,打破Ti-3d與O-2p軌道的正交性,增大其軌道重疊積分,從而增強Ti-O鍵共價成分。這會導致Ti4+/Ti3+氧化還原電對的反鍵軌道能級上移,使其更接近鋰的費米能級,最終實現嵌鋰電位的有效降低。

圖1 低電位快充負極材料設計思想和電位調控原理

圖2 低電位快充負極材料的電化學性能

采用具有本征PJTE晶格畸變的層狀Ruddlesden-Popper (R-P)鈦酸鑭鋰材料作為模型材料,實現其平均嵌鋰電位在~0.5 V的理想區間,與高鎳NCM811正極匹配的全電池工作電壓達3.45V。所制備的負極材料同時展現出優異的快充性能(高倍率容量)和長循環穩定性,實現了安全、快充與高能量密度的協同優化。通過結構解析(XRD/TEM)、電化學性能表征、電池測試到第一性原理計算和原位/非原位光譜學表征(XAS, XPS)的研究,清晰揭示了PJTE畸變-鍵合特性-嵌鋰電位之間的構效關系,為設計新型電極材料提供了普適性的理論基礎。

上海交通大學化學化工學院和物質科學原位中心為第一完成單位。博士生黃俊為論文第一作者,楊立教授,張熠霄助理研究員,重慶大學楊小龍副教授和浙江大學陸俊教授為論文共同通訊作者。

所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。