【

儀表網 研發快訊】在固態電池研究中,復合聚合物電解質(CPEs)兼具柔韌性、可加工性和界面兼容性,是實現安全高能量密度儲能的重要候選體系。過去,大量研究集中在電解質組分的優化,選擇不同聚合物骨架、添加各種無機填料或離子液體等。然而,離子傳輸并非只由“配方”決定,還顯著依賴電解質內部連續高效的遷移通道。這些通道的形成,與聚合物鏈之間在介觀尺度上的連接性息息相關,卻一直缺乏系統研究。

對此,西安交通大學蘇亞瓊/丁書江團隊自主開發了針對CPEs體系的粗粒化蒙特卡洛模擬程序,能夠在介觀尺度評估聚合物鏈網絡的連接情況,并發現鏈間連接性可作為配位位點連續性的代理指標,顯著影響室溫下聚合物對離子的輸運效率。

圖1:(a) 不同納米顆粒質量分數復合體系中,滲流概率隨閾值 d 的變化關系,排斥強度 A = 2.8。(b) 不同排斥參數 A 下,復合體系中滲流概率隨納米顆粒質量分數的變化關系。所有曲線的滲流分析閾值均取 d = 0.124 nm。(c) 原始體系與含有 20 wt% 納米顆粒(排斥強度 A = 2.8)復合體系中的滲流團簇。滲流分析閾值取 d = 0.124 nm。(d) 聚合物鏈的接觸數 c 示意圖。(e) 整個體系內、團簇內以及團簇外鏈段的歸一化接觸數分布。結果對應于含 20 wt% 納米顆粒、排斥強度 A = 2.8 的復合體系,滲流簇定義的閾值為 d = 0.124 nm。(f) 考慮所有聚合物鏈與僅考慮自由鏈(c = 0)情況下計算得到的滲流概率 Pc。

模擬結果表明(圖1),即便只引入少量(體積分數小于6%)具有排斥性的納米顆粒,也會誘導周圍聚合物鏈發生重排,并進一步觸發整個基體內鏈網絡的“滲流轉變”(圖1a-c)。這種調控并非局限于顆粒界面附近,而是能夠跨越遠超過組分間界面的尺度(圖1d-f),展現出長程結構重構效應。

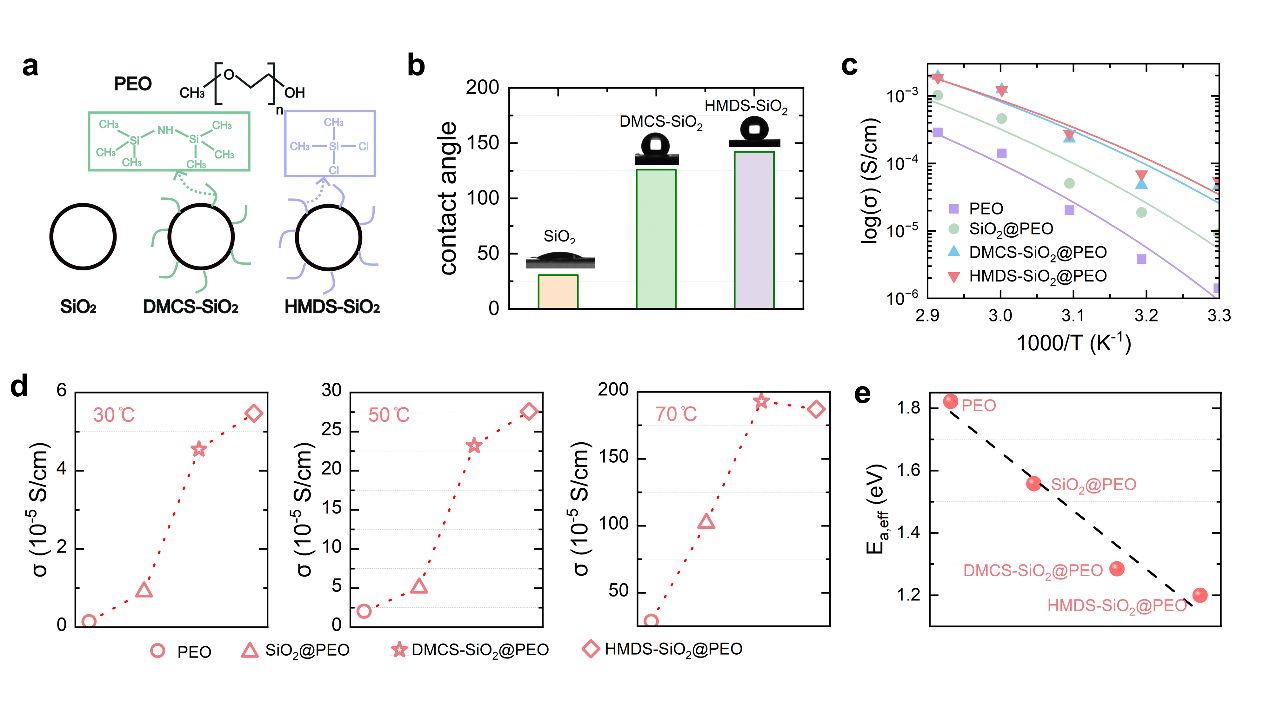

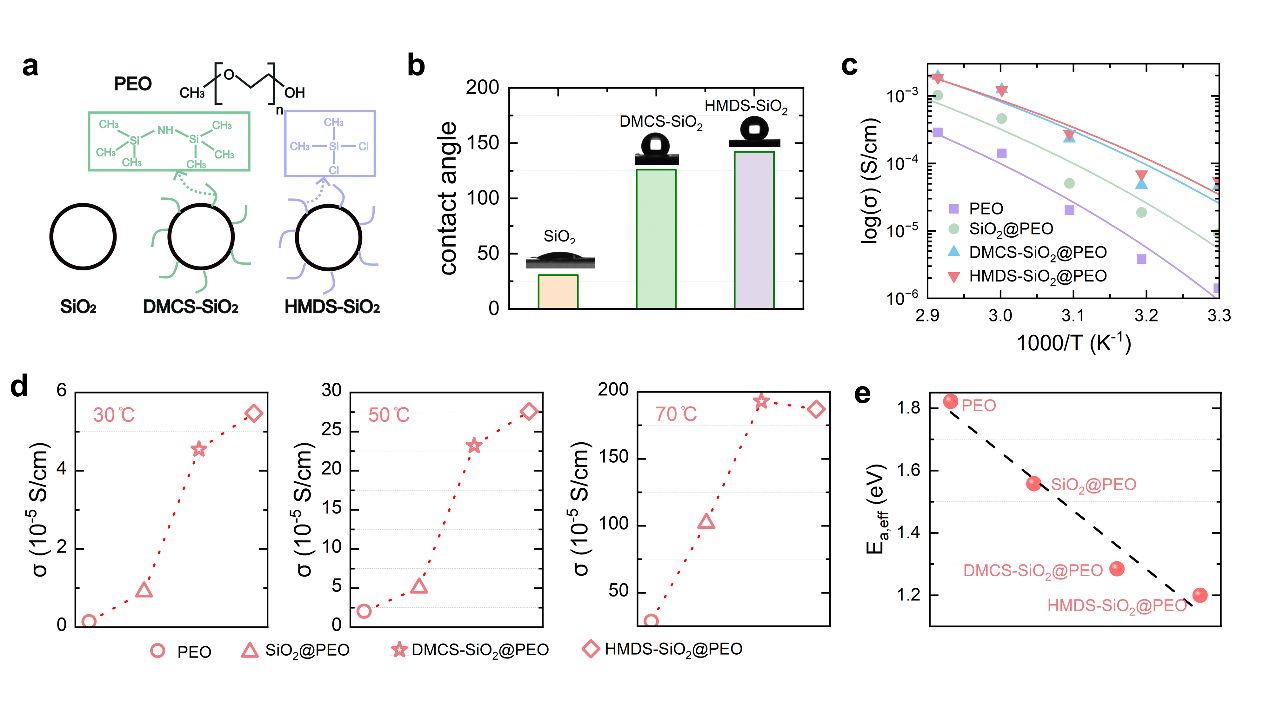

團隊選取聚氧化乙烯(PEO)作為基體,引入表面化學可調控的二氧化硅納米顆粒(圖2a-b)。電化學阻抗譜結果顯示:當填料表面具備強排斥性時,CPE在室溫下的離子電導率提升近五倍(圖2c-d),同時有效活化能顯著降低(圖2e)。此外,本研究通過Raman、固態

NMR 和 XRD/DSC 等表征手段進一步證明,這一提升并非源于溶劑化環境或結晶度變化,而是源自模擬所揭示的鏈間連接性增強。

圖2: (a) 實驗材料示意圖,包括聚合物以及表面性質不同的納米顆粒。(b) 不同表面疏水性下二氧化硅納米顆粒的水接觸角比較:SiO2(親水)、DMCS-SiO2(125.95°)和 HMDS-SiO2(142.06°)。(c) 基于 PEO 的復合聚合物電解質在不同表面修飾 SiO2 納米顆粒作用下的溫度-離子電導率曲線。符號為實測電導率,實線為數據的 Vogel-Tammann-Fulcher (VTF) 擬合。(d) 在 30 ℃、50 ℃ 和 70 ℃ 下,純 PEO、SiO2@PEO、DMCS- SiO2@PEO 和 HMDS- SiO2@PEO 的離子電導率對比。(e) 從純 PEO、SiO2@PEO、DMCS- SiO2@PEO 和 HMDS- SiO2@PEO 獲得的等效活化能。虛線表示等效活化能的線性擬合結果。

該研究理論上提出了一個固態電解質研究新范式:優化復合聚合物電解質,不僅要關注組分選擇,更要通過介觀結構調控,為離子傳輸搭建“高速公路”。蘇亞瓊團隊提出的“路徑工程”思路為設計高導電、高穩定的固態電解質提供了新的方向,也展示了理論預測指導實驗設計的巨大應用價值。

近日,該研究成果以《超越組分:固態復合聚合物電解質離子傳輸路徑工程優化設計》(Beyond Composition: Optimizing Ion Transport in Solid-State Composite Polymer Electrolytes through Pathway Engineering)為題發表在《美國化學會志》(Journal of the American Chemical Society)上。西安交通大學化學學院助理教授張建睿與浙江大學材料科學與工程學院博士生田雨竹是該論文共同第一作者,西安交通大學化學學院丁書江教授、浙江大學材料科學與工程學院吳浩斌教授與西安交通大學化學學院蘇亞瓊研究員為通訊作者。

所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。