【

儀表網(wǎng) 研發(fā)快訊】固態(tài)鋰金屬電池因其高能量密度和高安全性被視為下一代動(dòng)力電池的發(fā)展方向,在電動(dòng)汽車和大規(guī)模儲(chǔ)能等方面具有廣闊的應(yīng)用前景。然而,固態(tài)電池的商業(yè)化長期受困于固態(tài)電解質(zhì)的低離子電導(dǎo)率和固態(tài)電解質(zhì)/電極差的固-固界面穩(wěn)定性等難題。雖然大量的研究已將固態(tài)電解質(zhì)的離子電導(dǎo)率大幅度提升,但固態(tài)電池在大電流密度和低溫充放電等嚴(yán)苛工況下,容易發(fā)生界面失效等問題。大量研究表明,鋰金屬負(fù)極表面?zhèn)鹘y(tǒng)富無機(jī)組分固態(tài)電解質(zhì)界面(SEI)雖然具有高楊氏模量,然而,其“本征脆性”使其在循環(huán)過程中容易發(fā)生“脆性斷裂”,導(dǎo)致界面緩慢的鋰離子傳輸動(dòng)力學(xué)和嚴(yán)重的鋰枝晶生長與界面副反應(yīng),使得固態(tài)電池難以實(shí)現(xiàn)低溫和大電流密度下的長壽命穩(wěn)定循環(huán),這一難題至今仍未得到有效解決。

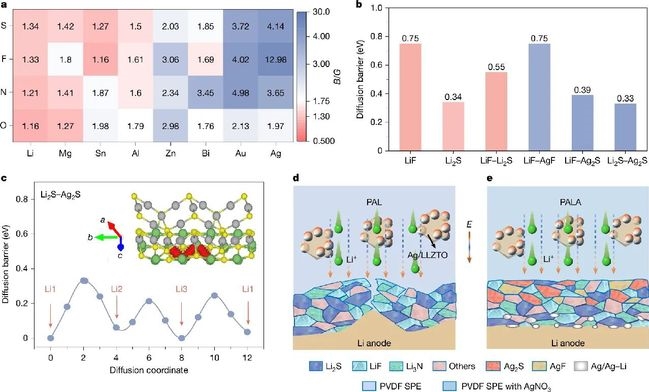

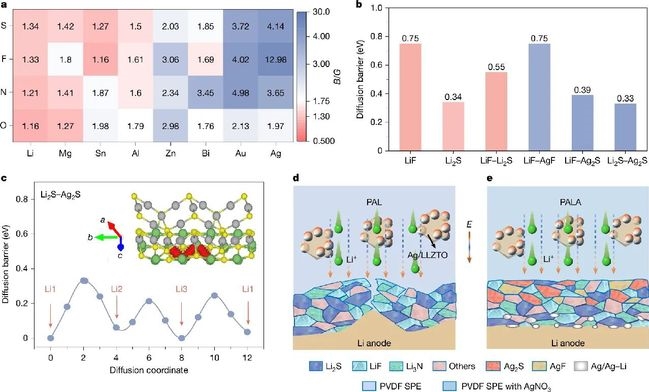

圖1.塑性SEI的組分篩選及其在固態(tài)電池循環(huán)過程中的作用示意圖

近日,清華大學(xué)深圳國際研究生院康飛宇教授、賀艷兵教授、呂偉副教授、侯廷政助理教授團(tuán)隊(duì)聯(lián)合天津大學(xué)楊全紅教授團(tuán)隊(duì)開展了系統(tǒng)性研究,創(chuàng)新性地提出了“塑性富無機(jī)SEI”的設(shè)計(jì)理念,開發(fā)出兼具優(yōu)異機(jī)械性能、鋰離子傳輸性能和梯度親鋰/疏鋰特性的新型塑性SEI,大幅度提升了固態(tài)電池在大電流密度下和低溫下的循環(huán)穩(wěn)定性。

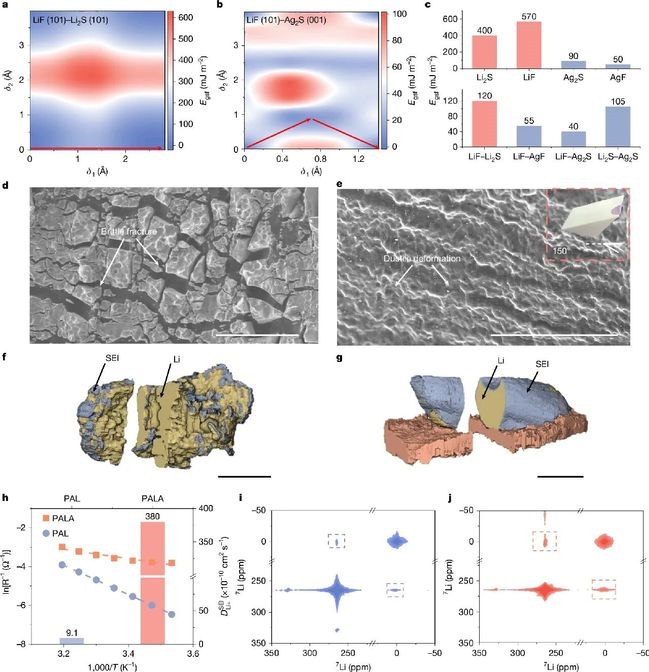

研究團(tuán)隊(duì)從SEI結(jié)構(gòu)和模型進(jìn)行源頭創(chuàng)新,摒棄傳統(tǒng)SEI“唯強(qiáng)度論”的結(jié)構(gòu)模型和設(shè)計(jì)理念,將“塑性”特征作為新型SEI組分篩選的核心指標(biāo),以Pugh準(zhǔn)則為塑性判據(jù)(B/G比值≥1.75表明組分具有塑性,其中B為體模量,G為剪切模量),通過對(duì)一系列潛在無機(jī)物進(jìn)行了人工智能加速的理論篩選,發(fā)現(xiàn)硫化銀、氟化銀等材料不僅具備良好的塑性變形能力,還能夠顯著降低鋰離子的擴(kuò)散能壘。

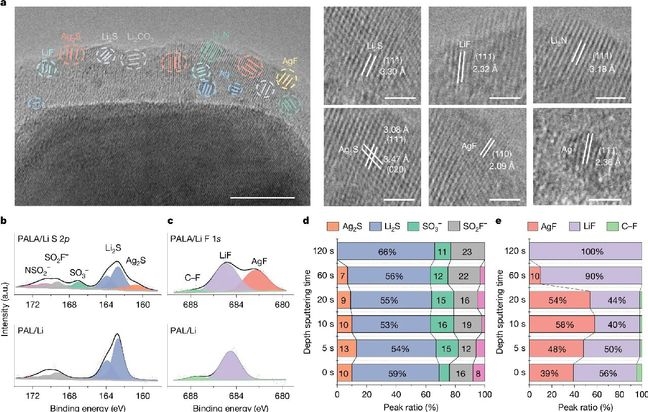

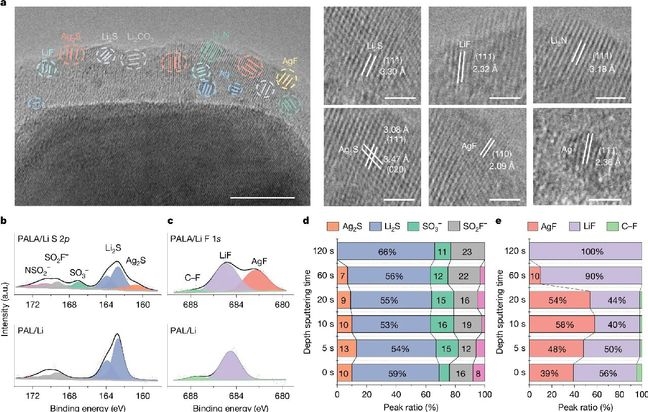

圖2.塑性富無機(jī)SEI的結(jié)構(gòu)和組分解析

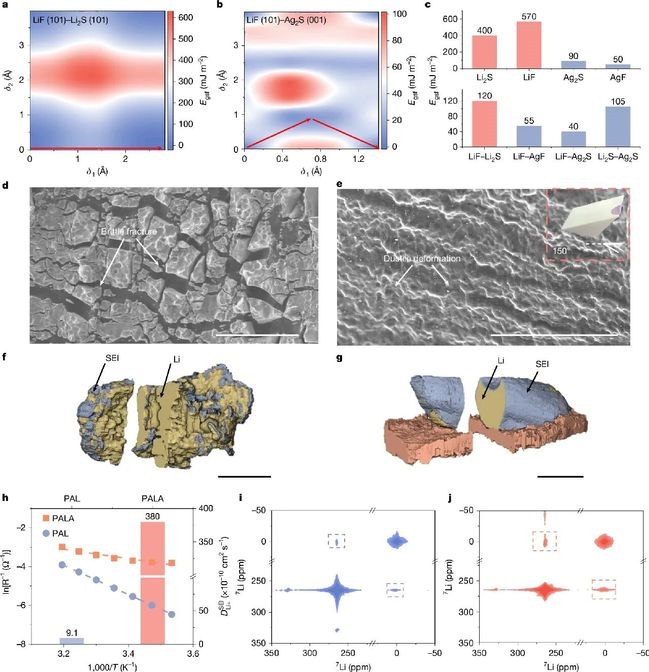

在塑性SEI目標(biāo)組分篩選的基礎(chǔ)上,研究團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)了一種含AgNO3添加劑和Ag/Li6.75La3Zr1.5Ta0.5O12(LLZTO)填料的有機(jī)/無機(jī)復(fù)合固態(tài)電解質(zhì),該體系可在固態(tài)電池運(yùn)行中通過原位置換反應(yīng)將脆性Li2S/LiF組分轉(zhuǎn)化為塑性Ag2S/AgF組分,構(gòu)建出具有“外柔內(nèi)剛”梯度結(jié)構(gòu)的SEI,該結(jié)構(gòu)中外層塑性Ag2S/AgF組分能夠耗散界面應(yīng)力,中間富含傳統(tǒng)SEI組分層有效維持傳統(tǒng)高模量,內(nèi)層親鋰組分誘導(dǎo)鋰金屬均勻沉積。這種SEI多層級(jí)結(jié)構(gòu)協(xié)同的設(shè)計(jì)理念,猶如為鋰金屬負(fù)極量身定制了一套“塑性鎧甲”,既保證了在低溫和大電流密度條件運(yùn)行過程中界面層的結(jié)構(gòu)完整性,又實(shí)現(xiàn)了高效的離子傳輸并抑制了副反應(yīng)。

同時(shí),Ag顆粒修飾LLZTO的離子電子混合導(dǎo)體陶瓷填料(Ag/LLZTO)還顯著提升了復(fù)合固態(tài)電解質(zhì)的體介電性能,構(gòu)筑了高效的鋰離子傳輸通道,實(shí)現(xiàn)了鋰離子的快速、均勻沉積反應(yīng)。結(jié)果表明,該塑性SEI使固態(tài)電池展現(xiàn)出優(yōu)異的電化學(xué)性能,在室溫以及15 mA cm–2的電流密度和15 mA h cm–2面積容量下,鋰金屬對(duì)稱電池能夠穩(wěn)定循環(huán)超過4500小時(shí);在-30℃的環(huán)境中,對(duì)稱電池仍能在5 mA cm–2的電流密度和5 mA h cm–2面積容量下穩(wěn)定循環(huán)7000小時(shí)以上;匹配LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2正極的固態(tài)全電池也具有優(yōu)異的大倍率(20C)和低溫(-30℃)電化學(xué)性能。

圖3.塑性富無機(jī)SEI的優(yōu)異塑性變形能力和機(jī)械穩(wěn)定性

這一工作突破了傳統(tǒng)SEI聚焦追求“堅(jiān)硬”的設(shè)計(jì)理念,開創(chuàng)性地將“塑性”作為特征指標(biāo),提出了一條從固態(tài)電解質(zhì)組分設(shè)計(jì)到理想界面的精準(zhǔn)構(gòu)建路徑,為解決固態(tài)電池的界面失效問題提供了全新策略,并為新型界面層設(shè)計(jì)提供了重要的理論依據(jù),對(duì)實(shí)用化固態(tài)電池的研發(fā)具有重要實(shí)用價(jià)值。

研究成果以“用于固態(tài)電池的塑性固態(tài)電解質(zhì)界面”(A ductile solid electrolyte interphase for solid-state batteries)為題,于10月29日發(fā)表于《自然》(Nature)。

康飛宇、賀艷兵、呂偉、侯廷政和楊全紅為論文通訊作者。清華大學(xué)深圳國際研究生院2025屆博士畢業(yè)生米金碩、2023級(jí)碩士生楊俊、2024屆博士畢業(yè)生陳立坤和2022級(jí)博士生崔雯渟為論文共同第一作者。其他作者還包括清華大學(xué)深圳國際研究生院副教授干林、柳明,寧波東方理工大學(xué)助理教授韓兵,深圳大學(xué)副教授黃妍斐等。研究得到國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目、“工程科學(xué)與綜合交叉”國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目、深圳市科技計(jì)劃項(xiàng)目、鵬瑞啟航計(jì)劃等的支持。

所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。