【

儀表網 研發快訊】近日,武漢光電國家研究中心熊偉教授團隊與光電信息學院孫琪真教授團隊合作,提出一種用于多功能水下探測與通信的仿生光纖神經丘,實現水下聲學信號、流體運動及機械振動的高精度感知,并成功集成目標成像與水下通信功能,為水下全光學仿生感知開辟了新途徑。研究成果以“From fish to fiber: 3D-nanoprinted optical neuromast for multi-integrated underwater detection”為題發表于《自然·通訊》(Nature Communications)。

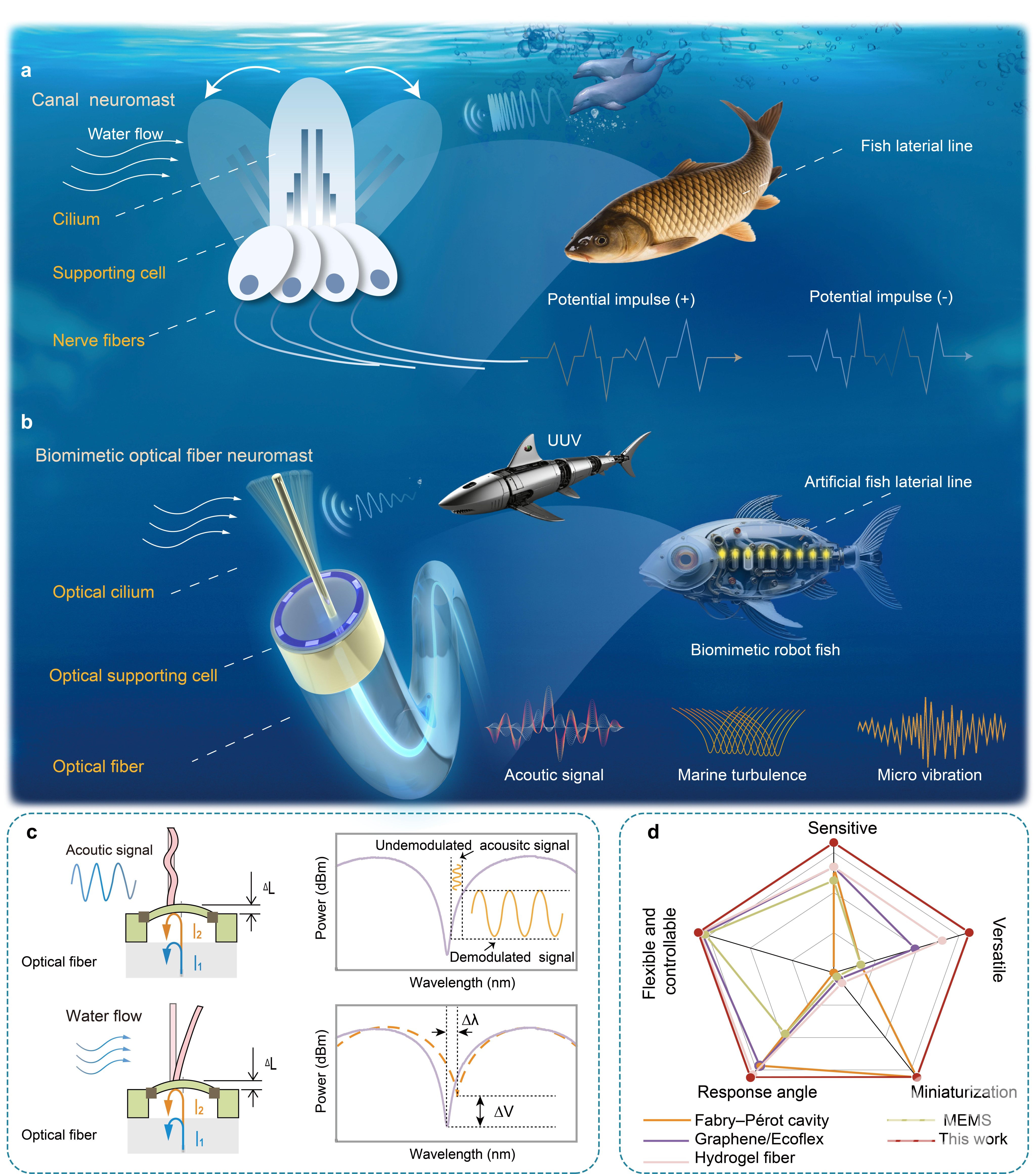

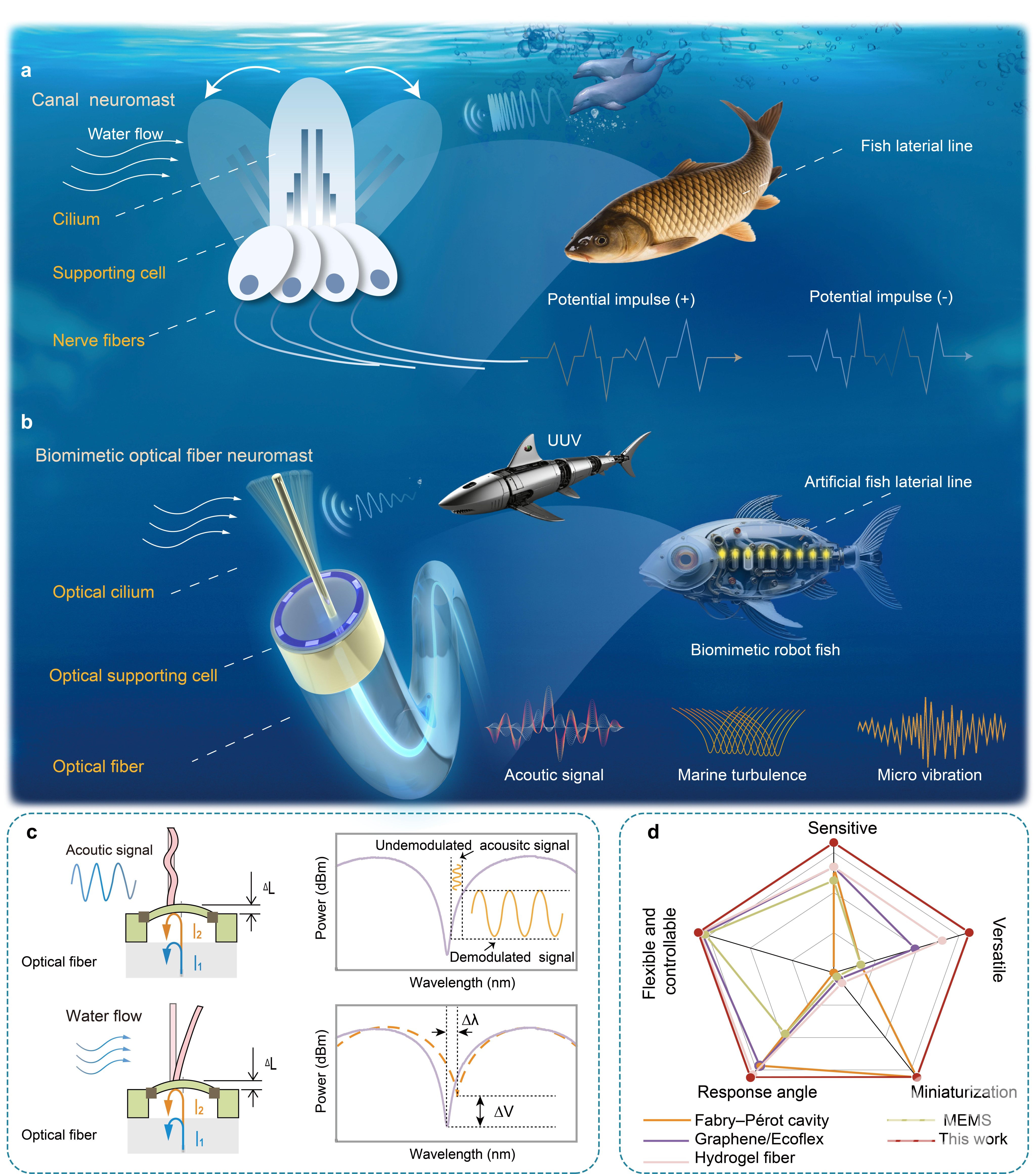

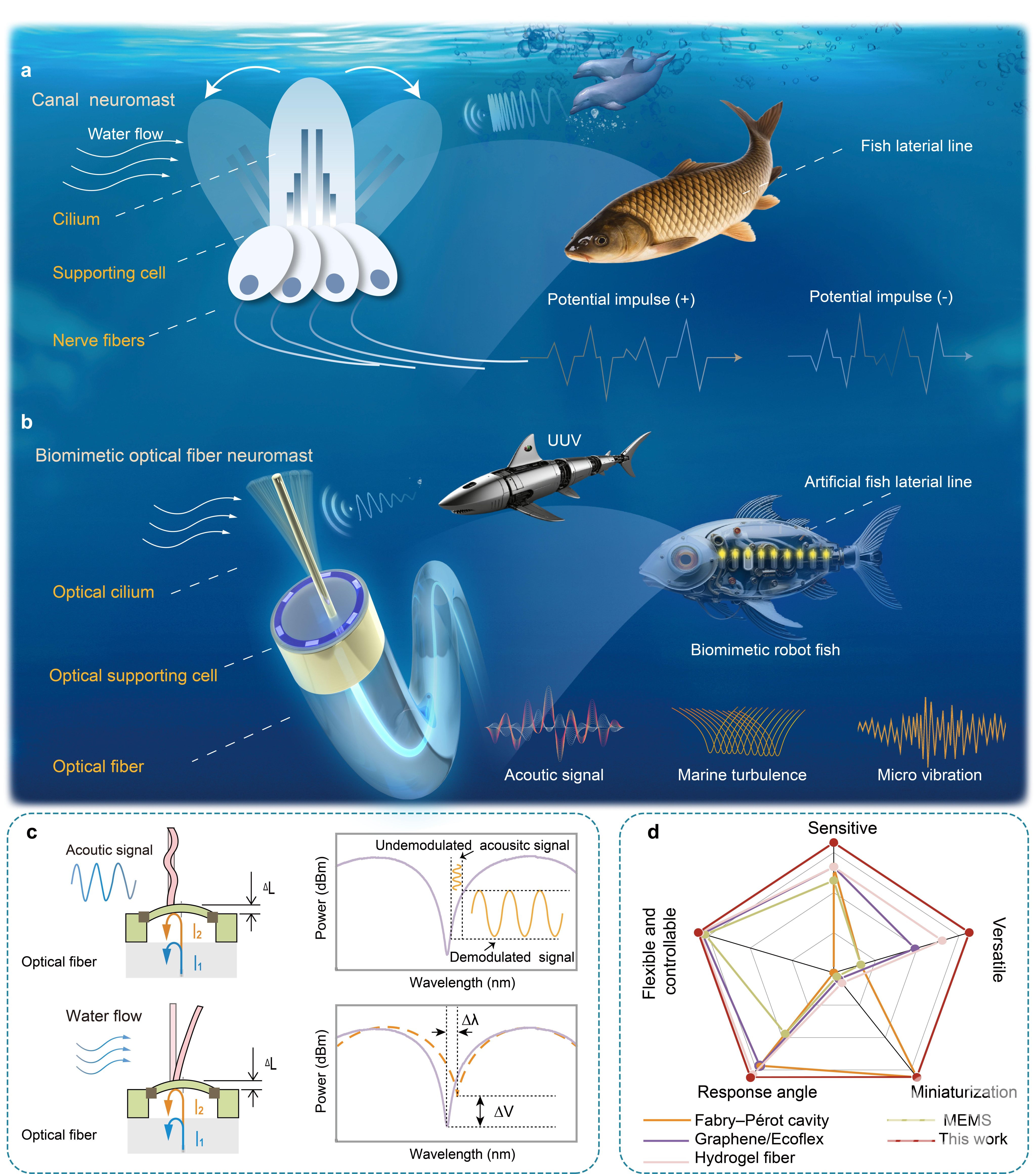

圖為仿生光纖神經丘結構及傳感原理示意圖。

水下聲學、振動及流體信號的高靈敏探測對海洋資源勘探、生態監測和國防安全具有重要意義。水中的魚類能在復雜水環境中游刃有余,其秘密武器是遍布體側的“側線系統”。側線管道內分布著魚類感覺單元——神經丘(Neuromast)。這個僅細胞大小的精巧結構,包含感受纖毛、支撐細胞和神經纖維。水下機械信號作用于凝膠頂結構,隨即纖毛偏轉引發電位變化,該電位信號通過神經纖維直達“大腦”。這種集成設計讓魚類擁有了對聲音、振動和水流的高靈敏度、全方位感知能力。

受魚類側線系統啟發,研究團隊設計了一種仿生光纖神經丘(Bioinspired Optical Fiber Neuromast, BOFN)結構,該光學仿生細胞單元包括光纖、光學支撐細胞和光學纖毛。通過3D打印光學纖毛模擬生物纖毛力學的感知功能,光纖端面法布里-珀羅(FP)干涉腔模擬支撐細胞實現機械-光學信號轉換,光纖用于傳遞光學信號。團隊創新性提出“纖毛懸臂梁撓曲-FP腔長調制”的雙物理場協同增敏耦合機制,建立水下機械刺激與光學響應的定量關系,該設計在功能和尺度上模擬了魚類神經丘的結構,實現對水下信號的高靈敏、高集成探測。

圖為仿生光纖神經丘異質集成制備工藝。

針對水下

傳感器環境適應性差的挑戰,團隊開發了基于飛秒激光直寫與物理氣相沉積的異質集成工藝。在光纖端面上通過雙光子聚合技術精密加工PDMS柔性腔體,結合ITO薄膜,增強光學反射率和吸附性,關鍵技術突破在于利用IP-S光刻膠的表面張力效應實現微腔氣密封裝,將水下光譜漂移抑制至0.06 nm,較未密封結構穩定性提升10倍。該工藝攻克了傳統水下微納器件易滲流、易腐蝕的技術瓶頸,為水下復雜環境的應用奠定基礎。

經系統測試,BOFN展現出優異的多維度探測性能。聲學檢測方面:IP-PDMS材質的BOFN聲學靈敏度為172.24 V/kPa,能夠實現0-180°全向響應,突破傳統傳感器方向限制;流體動力學檢測方面:對微流速的靈敏度為8560.72 nm/(m/s),分辨率2.34 μm/s,可檢測微弱振動(如落葉、水滴、錘擊)和摩斯密碼信號,實現水下通信(如傳輸“HUST”或“SOS”)。作為概念驗證,團隊將BOFN集成至機器魚,構建了全光纖仿生魚側線系統。該系統可同時監測高頻聲學信號和低頻水流擾動,其聲學探測性能優于專業水聽器。通過對目標(如水母、海星模型)進行逐點掃描,成功重建出清晰的目標圖像。此外,BOFN還能靈敏地監測機器魚自身游動時不同速度(快/慢擺動)的運動狀態。

據悉,熊偉和孫琪真團隊提出的“纖毛撓曲-FP腔長調制”雙物理場耦合機制攻克光纖端面異質集成工藝瓶頸,實現水聲信號和水流信號的多功能感知,展示了其在海洋資源探索、生態保護等領域的廣泛應用前景,未來將推動深海觀測網建設、無人潛航器集群協作等國家重大需求應用。

這項工作得到了國家自然科學基金、國家重點研發計劃、湖北省自然科學基金創新群體項目、中央高校基本科研業務費專項資金的資助。

所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。